Sommaire

Le propre de la pédagogie sociale est un engagement hors institution dans des tiers espaces socio-éducatifs et politiques. Elle redonne ainsi aux « communs » leur fonction cruciale d’autogestion et d’autoformation d’un partage collectif et démocratique autour des besoins humains fondamentaux et du respect du vivant, comme en témoigne l’expérience unique de la Maison-phare à Dijon.

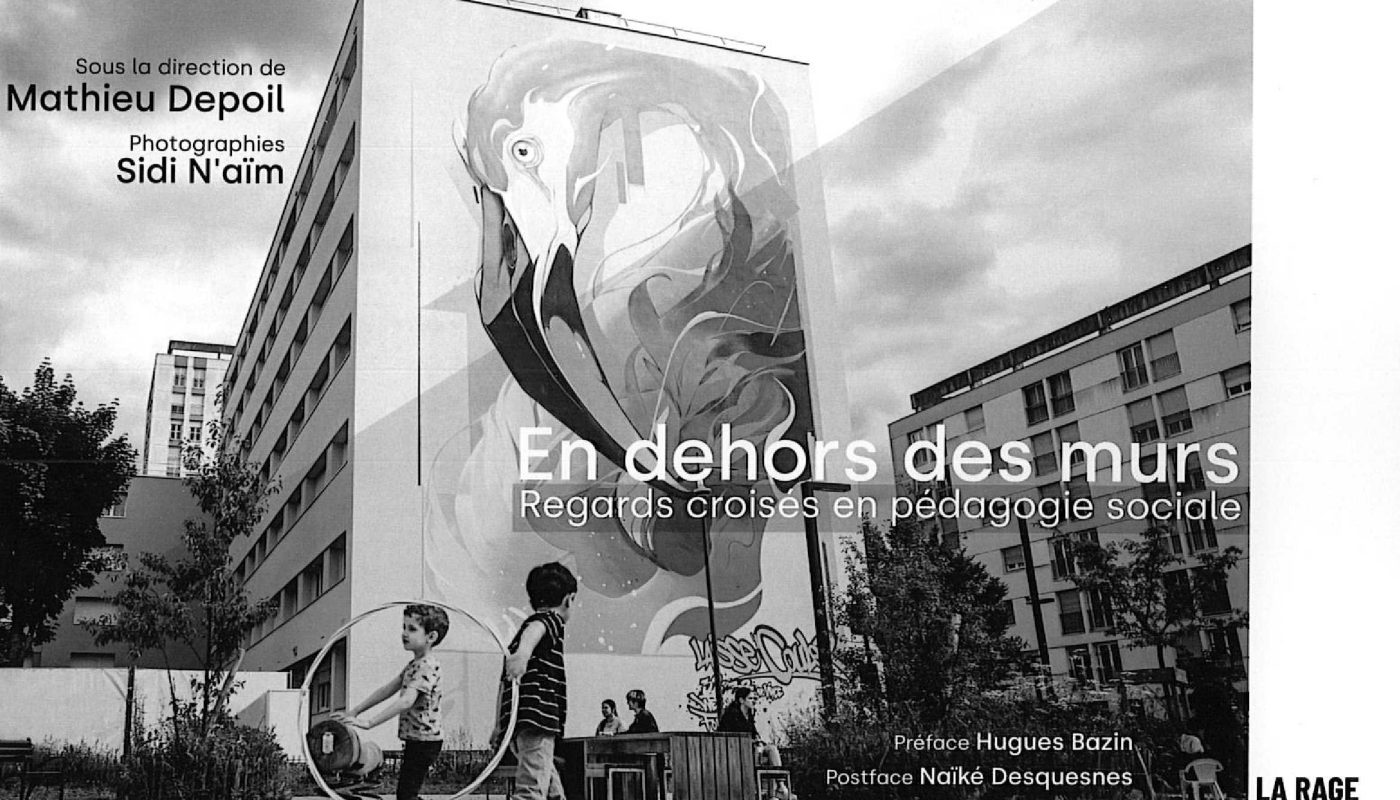

(Hugues Bazin, Préface à l’ouvrage collectif « En dehors des murs. Regards croisés en pédagogie sociale », Édition La rage du social, pp. 8-15).

La Maison-phare au cœur du quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon porte bien son nom. Elle éclaire à travers la pratique de la pédagogie sociale notre parcours, pointant les récifs et ouvrant l’horizon d’une émancipation, posant les référentiels indispensables pour aborder la complexe relation du social au vivant.

C’est donc une invitation à comprendre l’intelligence de la vie, comme cette fleur de béton qui utilise le moindre interstice pour craqueler les textures solides, fissure les plus hauts murs, rendant l’architecture fluide à l’image des adeptes du Parkour[1].

C’est une façon de rappeler que la ville est aussi un être vivant. Elle bouge et se transforme par ses innombrables, diverses et rebelles façons de s’y mouvoir. L’habité ne se réduit pas aux cloisons qui enserrent le logement. C’est une exploration dont les fresques graffées et les tracées faussement aléatoires nous dévoilent ses cheminements insoupçonnés, son imaginaire qui échappe à l’organisation technocratique, la marchandisation de l’espace et la surveillance panoptique de la ville.

Les biogéographes l’ont compris depuis bien longtemps, ils savent observer les lisières défendre une biodiversité face à l’exploitation intensive productiviste extractiviste du vivant. Oui, les arbres ont leur propre intelligence, alors imaginez pour les forêts urbaines, l’intelligence des tiers-espaces en tant que traduction sociale des tiers-paysages. Tout dépend qui dessine le paysage.

L’expérience corporelle de nouvelles centralités populaires

La cartographie du territoire est celle du dominant, la géographie sociale est celle des habitants. C’est pour cela que la pédagogie sociale investit le milieu instituant plutôt que les lieux institués. Elle vise par cette approche à la fois sensible et réflexive à la construction de savoirs collectifs, restituant la cohérence des parcours de vie dans une autorité et une légitimité pour non seulement être transformateur de son environnement, mais aussi acteur politique.

Si tes populations des quartiers populaires sont une richesse, c’est bien en ce sens créatif de nous enseigner à concevoir, expérimenter et lutter pour et par l’ouverture de contre-espaces. L’occupation de l’espace a toujours été un enjeu politique pour les classes populaires et la possibilité de négocier cet espace un indicateur de l’état de santé d’une démocratie.

La ville industrielle avait été conçue à travers le parcours entre les lieux d’habitation et de production. On appelait alors ces quartiers « cités-dortoirs». Pourtant, dès les années 70, à la fin des «30 glorieuses», la promesse capitaliste d’un progrès infini commençait à s’estomper. Alors ce n’est pas un hasard si les luttes des travailleurs immigrés demandant le respect de la dignité, la liberté de parler, de s’engager… rejoignaient les luttes dans les quartiers populaires pour l’égalité des droits, dont un des moments phares fut la marche de 1983[2].

C’est entre le monde de la vie privée et le monde du travail, dans ces tiers espaces non assujettis, que se conquiert une autonomie telle que furent les Maisons du Peuple et dont la Maison-phare est la digne héritière. L’avènement de l’ère postindustrielle avec l’effondrement des bassins d’emploi et la ségrégation des quartiers populaires rompit ce lien spatial[3].

Les centralités populaires ont-elles pour autant disparu dans la concentration du capitalisme de plateforme et l’atomisation d’un travail ubérisé ? Elles réapparaissent à chaque fois que les corps dominés, invisibilisés par les rapports de classe, de genre, de race reprennent l’espace et par leurs présences imposent une réponse politique.

C’est le corps des gilets jaunes qui érige au centre des ronds-points, exactement là où passe l’économie du flux tendu, en contre-espace des cabanes comme métaphore d’une société désirable.

C’est le corps émeutier qui renverse l’intériorisation d’une humiliation pour faire de l’intime une question politique, quand le retournement de l’espace intérieur se conjugue avec le renversement de son environnement rendant visible les conditions de l’oppression.

Il y a une intelligence du corps qui de l’intérieur déplie un espace extérieur et dépasse l’emprise de la peur pour faire de cette danse le terrain d’une scène improvisée. Ce sont autant de foyers culturels qui inversent la relation de la périphérie au centre comme le fut l’émergence de la culture hip-hop[4].

Intelligence sociale et travail de la culture

Ayons cette intelligence d’éveiller tous nos sens dans l’articulation du sensible et de l’intelligible. Comme le démontre la contribution photographique à cet ouvrage de Sidi N’aïm, la pédagogie sociale ne sépare pas l’art du social et peut poser de cette façon un acte de connaissance et de résistance sur les tracées d’un marronnage culturel.

Confrontés aux formes radicales de la domination esclavagiste, les écrivains de l’antillanité ont été précurseurs en la matière. Ils articulent un outillage à la fois poétique et conceptuel, faisant de l’expérience littéraire un acte révolutionnaire à l’exemple du «Tout-Monde» d’Edouard Glissant, où l’identité-relation propre au processus de créolisation inspire un modèle alternatif à la mondialisation impérialiste.

Pour reprendre les mots de Michel de Certeau, cette « invention du quotidien» grâce aux arts de faire, sont des modes de structuration populaire. Ils revalorisent par le détournement et le contournement des situations déclassées ou reléguées dans le discours misérabiliste ou populiste sur les milieux populaires.

Autour des matériaux disponibles et des ressources mobilisables, cet art de la ruse et du bricolages[5] est l’espace privilégié de l’atelier hors les murs. C’est une configuration centrale pour la pédagogie sociale ouvrant l’espace d’un accueil inconditionnel.

Dans ce travail sur les matériaux se tissent des rencontres, l’expérience du processus collectif tient compte de l’aléatoire sans présager de la forme finale qui prend sens en situation et non simplement comme produit finit.

C’est le propre du travail de la culture. Les réponses ne sont pas en haut des gratte-ciels, mais au rez-de-chaussée des villes dans ces espaces d’intermédiation à l’opposé du technosolutionnisme des dispositifs d’intervention qui croient savoir, mais ne changent rien.

Ce n’est pas sans questionner les professionnalités et le découpage sectoriel de leurs actions quant à leur possibilité de faire un pas de côté et de changer de perspectives, d’instaurer des rapports horizontaux.

Une médiation extérieure comme dans le cas des dispositifs dits «participatifs» induit inévitablement une relation inégalitaire dans l’orientation et le sens accordé au processus. Inversement, considérer la situation elle-même comme espace d’intermédiation valorise et renforce la diversité et l’interdépendance des relations humaines en tant qu’écosystème autonome.

La pédagogie sociale redonne ainsi aux « communs » leur fonction cruciale comme mode de création, de gestion et de partage collectif et démocratique basé sur la réciprocité autour des besoins humains fondamentaux, du respect du vivant et de la préservation des ressources naturelles.

En ouvrant des espaces de réflexivité à l’articulation de la recherche-action, de l’éducation populaire et de l’écologie politique, la pédagogie sociale rejoint une épistémologie du Sud pour laquelle il ne peut avoir de justice cognitive (reconnaissance des savoirs) sans justice sociale (reconnaissance des droits).

Présentation des articles de l’ouvrage

Mathieu Depoil nous invite à repenser les proximités autour des centralités populaires comme force instituante face à une crise de la «participation» révélatrice des dysfonctionnements institutionnels. Il dénonce une politique des corps qui passe par le contrôle des espaces, la fabrique du consentement et l’affaiblissement du tissu associatif selon une idéologie libérale qui ne considère que la responsabilité individuelle et favorise une marchandisation du domaine de la vie.

Léa Diakité et Fahima Hafaiedh rappellent la position centrale des femmes, personnes racisées et salariées dans un rôle d’intermédiations entre espaces informels et institutionnels, entre générations et entre les luttes intersectionnelles ; notamment dans des groupes de libres paroles où s’élaborent des problématiques collectives.

Claudine Martin souligne dans la relation au système scolaire comment sortir d’un schéma vertical et frontal pour rejoindre une école du dehors où s’expérimentent d’autres modes d’apprentissage.

Hélène Planckaert précise à travers le rôle primordial de l’accueil et de son inconditionnalité où se trouve le juste équilibre entre autorité et autonomie pour favoriser à l’échelle du groupe, l’interdépendance d’une autoformation réciproque.

Salwa Garnoussi et Manola Remandet mettent en évidence la relation entre l’espace et le temps dans la relation éducative : l’expérience humaine est incompressible, elle a besoin de s’inscrire dans un espace pour recomposer dans la durée sa cohérence et réciproquement, l’espace, dans sa relation entre le «dedans» et le «dehors» a besoin d’échapper au temps programmé des dispositifs, de la logique de projet et de guichet.

Nadège Dupré renvoie à la question de l’accompagnement des jeunes enfants dans une exploration et une compréhension de l’espace public resituant la place de l’enfant dans une approche systémique du monde social.

Mathieu Depoil et Hélène Planckaert confirment l’importance de la créativité qui ne se confond pas en tant que travail de la culture avec l’industrie culturelle et l’institution culturelle. La cocréation sort des logiques disciplinaires et des catégories esthétiques pour contribuer à une œuvre collective où chacun s’autorise à devenir coauteur.

Jean Oddone témoigne de l’expérience d’un espace maraîcher où les habitants se réapproprient le domaine de l’alimentation et voir comment cet espace peut être un lieu de multiples rencontres entre le social et le vivant.

Stéphane Haquin complète ce circuit de l’alimentation à travers le cuisiner et le manger ensemble à travers une cuisine de rue, lieu de convivialité et de croisement interculturel. À l’instar de la santé communautaire, il s’agit de restituer la question alimentaire dans une compréhension systémique des problèmes pour en faire une problématique publique et reprendre autorité sur ses conditions de vie.

Lalie Gounon spécifie combien l’espace public est une négociation permanente dont les règles sont les bases d’un enjeu politique : son occupation ne constitue pas le problème, mais la solution. C’est la présence humaine dans l’espace et non son éviction qui le sécurise et le socialise. C’est le cas de l’espace maraîcher où une gestion collective de la terre renforce la légitimité de travailler sur son environnement.

Léo Le Ligné revient sur la notion d’environnement en opposition avec celle de territoire pour définir les conditions d’un espace collectif, notamment l’échange des savoirs, l’accueil d’une diversité, la formation réciproque par l’exploration et l’expérimentation, où le milieu est seul capable de traduire et restituer la complexité du vivant et nous pousse dans un allerretour réflexif à adopter une pensée de la complexité.

JeanChristophe Duraffourg éclaire à travers l’observation d’un parcours d’apprentissage l’originalité d’un compagnonnage en pédagogie sociale, dépassant la séparation entre le sachant et l’apprenant. C’est un cheminement par le détour qui contrecarre la visée rectiligne et instrumentale de l’enseignement classique.

Mathieu Depoil pour conclure revient sur le lien entre éducation populaire et écologie populaire et nous amène à réfléchir sur les modèles de développement dans un système capitaliste enjoignant d’innover ou de s’adapter. Comment une éducation populaire politique peut se renouveler dans le lien entre justice sociale et environnementale ? Quelle serait la traduction locale dans l’articulation d’espaces dont les différentes fonctions répondent aux besoins humains fondamentaux ?

[1] Bazin H., Bornaz N. Les arpenteurs ouvreurs d’espaces, revue Arpentages,2, Éditions La Fosse aux Ours, 2014.

[2] Voir l’excellent travail documentaire de l’Agence IM’média qui couvre les 50 dernières années de luttes, notamment « Une mémoire vivante, un patrimoine commun >, de Samir et Mogniss Abdallah, 1h36, 2023

[3] Bazin H, Police des banlieues, contremaître du néocapitalisme, Le Club Médiapart, 2017

[4] Bazin H., La culture hip-hop, Desclée de Brouwer, 1995.

[5] Bazin H., Art du bricolage, bricoleurs d’art in Les cahiers d’Artes , Presses Universitaires de Bordeaux, 2013,

- Commander l’ouvrage auprès de la Maison d’édition associative La Rage du Social, c’est aussi l’opportunité de soutenir l’institut de pédagogie sociale

- Préface en version PDF :

Preface-En-dehors-des-murs.-Regards-croises-en-pedagogie-sociale-.pdf

Version : 2025