Entre le développement de l’économie de la biffe et celle du savoir du travail social

AFFUTS, Association Française pour le développement de la Recherche en Travail Social

Journée de valorisation de la Recherche en Travail Social

Samedi 21 novembre 2015 de 9h30 à 12h30 au Centre de formation l’Horizon

6-10 rue Paul Bert, 92240 Malakoff (Malakoff-porte de Vanves ou Etienne Dolet ; ligne 13)

L’AFFUTS accueille Pascale Chouatra et Yvan Grimaldi, autour de leur livre, tiré de leur expérience du Carré des Biffins : « De seconde main. Vendeurs de rue et travailleurs sociaux face à face dans la crise », L’Harmattan, 2014. Leur contribution aux travaux d’AFFUTS sur la posture « praticien-chercheur » et la « Recherche en travail social » portera sur le questionnement :

« Le désir de savoir naît plus souvent du conflit et de l’action que de la commande ou de la programmation raisonnée ».

Entre le développement de l’économie de la biffe et celle du savoir du travail social, cette recherche a tenté de répondre à cette question : comment faire (et comment cela s’est fait) pour qu’un groupe social ayant une certaine cohérence, menacé néanmoins par un ennemi plus ou moins visible, mais demeurant comme groupe ouvert aux changements possibles sans pour autant se délégitimer et « s’illigitimer » à ses propre yeux, puisse être soutenu pour tenter de s’approprier un espace social ? C’est à l’aide d’autres interrogations relatives aux modalités et finalités de l’accompagnement social des biffins (qui sont eux aussi à l’instar des travailleurs sociaux des « hommes de l’art » à connaître et à reconnaître), que nous avons essayé d’y répondre.

Ce texte est né d’une nécessité de témoigner de la fondation et de l’organisation du « Carré des biffins », par un petit groupe de salariés de l’association Aurore – dont les auteurs. Mais cette action, dite innovante, est toute entière tapissée de paradoxes, masqués par le voile des évidences entretenues par les discours de justification des divers protagonistes. Comment faire alors pour sortir du témoignage et ouvrir à l’esprit de la recherche ?

Entre subjectivité de l’acteur et objectivation du chercheur, entre douleurs affectives et quête d’extériorité, le « pas-de-côté » du chercheur s’est peu à peu produit en luttant contre les « allant de soi » du métier, ceci par une approche socio-historique des occupations-relégations de l’espace public de ces vendeurs de rue appelés « biffins », puis par l’hypothèse de la construction d’une identité au travail de ce sous-groupe professionnel, à l’aide d’un regard aiguisé sur l’activité des « biffins. »

Il s’est alors bien agi « …d’explorer le travail social, pour y repérer scientifiquement quelles sont les modalités d’interaction entre le sens commun, la réflexivité professionnelle et la pensée critique, avec le projet d’agir différemment avec la réalité » (T. H. CARIA et M. H. SILVA, in « La science du travail social », S. RULLAC – sous la direction de -, ESF 2012).

Présentation : Journée de valorisation animée par Jean-David PEROZ, éducateur spécialisé et formateur de travailleurs sociaux (DEIS). Ouverture de la matinée par Didier FAVRE, AFFUTS.

Pascale CHOUATRA a agi par le passé en tant qu’éducatrice spécialisée dans les domaines de la grande exclusion et de la maladie mentale (DEIS en cours et master 2 à l’ETSUP)

Yvan GRIMALDI, ancien animateur social, exerce aujourd’hui comme directeur de l’IRTS de Montrouge, sur le site de Montrouge (DEFA, DSTS, Master 2 de recherche en travail social CNAM).

Nous vous accueillerons à partir de 9h30, puis de 10h00 à 11h30 les auteurs nous présenteront leurs réflexions sur les objets de travail propres à AFFUTS (parcours professionnel et de recherches ; la question de recherche, construction de l’objet et problématisation ; positionnement ; déroulement, apports au champ) ; puis un débat sera conduit de 11h30 à 12h30 avec la salle.

Promotion de la recherche sur les pratiques, les acteurs, les institutions et les politiques dans le champ social

AFFUTS, Association n° 145 715, n° SIRET 524 458 254 00017 – APE 94 99Z – Courriels : affuts.secretariat@wanadoo.fr

Assises du hip-hop (3eme édition, Paris 20e)

Pauses Clopes #1 & #2

Atelier public « Écologie urbaine, économie informelle et espaces publics »

Et le monde resta de marbre (Autocritique de nos replis stratégiques)

On ne sait plus par quel bout le prendre, voilà tout.

Dans nos milieux habituellement considérés comme militants, partout nous entendons l’expression gênée d’un trouble de l’engagement. Organisations classiques ; partis ou syndicats, ou bien freelances de l’insurrection et factions nocturnes, nous respirons l’air du dépérissement, et nous nous contaminons d’abattement un peu plus à chacune de nos entrevues. Au mieux, nous nous laissons en nous répétant quelques faux-espoirs, histoire de ne pas nous quitter fâchés par le reniement d’une vie engagée. Car en réalité plus personne ne sait mettre un pied devant l’autre avec ardeur, tellement chacun croit connaître par avance les limites, les contradictions, la faible portée et la récupération du prochain mouvement social.

Pourtant quelques durs à cuire savent faire abstraction de la mélancolie politique ambiante, en bondissant de fronts en fronts avec une égale énergie, sans jamais arrêter de mordre. Faut-il s’inspirer de leur ferveur, comme antidote à la prostration ? Ou doit-on douter des fables qu’ils se racontent pour vivre encore enthousiastes dans un monde aussi désespérant ?

Dans l’ensemble, la lutte continue, vaille que vaille, au milieu d’un déclin sans précédent de l’excitation à l’idée de « changement social ». Il faut dire que notre énergie libidinale a été largement captée par ailleurs ; on nous demande de nous « réaliser », de nous « accomplir » au travail, car la santé de l’entreprise passe par notre bonheur personnel, notre « créativité » et notre « audace ». Et ces nouvelles méthodes de management nous conviennent, bien sûr. Après huit heures de ce soi-disant « travail-bonheur », toute notre attention est mobilisée quand notre voisin publie sur le Net une vague intrigue, imprécise, lamentable et désespérée, qui suggère que sa femme l’a quitté pour un autre. « Tu es partie, j’aurais aimé te voir une dernière fois ». Il était éventuellement CGTiste, il avait peut-être été formé aux Jeunesses Communistes, mais nous ne retiendrons de lui que l’adultère dont il est l’objet, et nous nous délecterons des piètres réactions que sa publication minable génère sur la toile.

Les existences politiques semblent s’éteindre devant la prolifération d’un lien social inconsistant et inepte.

Voilà où sont passées notre énergie et notre excitation, sans parler des milliers de panneaux publicitaires qui détournent notre regard et de la perfusion d’information instantanée qui nous empêche de penser.

Contre toute attente, la lutte survit. Peut-être est-elle tolérée. Les libertaires qui aiment citer La Boétie se gargarisent de l’idée que « les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Vu l’affaiblissement continuel de notre désir de lutter et notre dispersion intergalactique, on est désormais en mesure de pousser la maxime un peu plus loin : « les tyrans doivent vraiment être nains pour ne pas arriver à venir à bout de luttes aussi faiblardes que les nôtres ».

Face au peu de force dans les formes de militantisme actuel, nous avons succombé à la tentation de nous extraire des organisations, pour sauver notre peau, de la manière la plus convenable éthiquement, au regard de nos visions politiques faites de bric et de broc idéologiques. Jusqu’à abandonner les mots de lutte, de militantisme, de socialisme, etc, car ils finissaient par apparaître comme les pièges historiques de notre asservissement. Preuve en serait ; notre gouvernement « socialiste ». Preuve ultime, Syriza. Alors on constate partout des replis, autour du local, du territoire, en groupes identitaires et affectifs, pour tenter d’organiser une vie la plus autonome par rapport aux forces du capital, mais aussi vis à vis des solidarités sociales habituelles, devenues les prérogatives d’instances de pouvoir qui s’évertuent dans le contrôle social et la maîtrise de nos destins. Finalement, céder à cette tentation du repli n’était pas le plus dur. Les tyrans ne nous ont pas vraiment empêchés de nous autonomiser vis à vis de leurs bidules technologiques, solidaires ou policiers. Ils nous laissent même fonctionner en réseaux avec des collègues connivents qui suivent le même chemin. Peut-être faut-il s’inquiéter du fait qu’il soit si simple de se défaire de leurs griffes.

Comment ne pas voir dans cet éclatement à peine joyeux des forces critiques, dans ces replis autonomes locaux entre copains, un affaiblissement suprême des bases d’un changement social ?

Certes nous avons été capables d’organiser des survies avec peu de moyens dans les interstices du couple Capital / Etat, nous sommes mêmes des milliers, peut-être des millions dans ce cas là, à vivre plus ou moins sans emploi, plus ou moins hors des clous consuméristes, entre amis, mais alors, pourquoi, à ce point, le monde reste-t-il de marbre ?

Pourquoi, au milieu de ce qui devrait nous réjouir, nous nous sentons si noirs à l’intérieur ?

Il faudrait peut-être accepter de regarder en face l’absence cruelle de l’effet libérateur escompté dans nos Actions. Du moins cette forme d’Action par laquelle nous avons tous été tentés, à laquelle nous succombons encore ; l’Action qui se déleste de ses poids doctrinaires, de ses éternels débats sans fin, celle qui lâche prise, l’action aérienne qui prospère sur le plaisir de faire entre pairs, et qui redonne de l’entrain là où nos lieux de militance habituelle nous dessèchent. Parce qu’effectivement, penser a pu nous paraître lourd et débattre insupportable. Parler nous épuiser et écrire nous accabler. Produire du sens semblait bien être la seule piste, mais une petite voix ne cessait de nous répéter « à quoi bon ? ». A quoi bon, c’est vrai. Car nous connaissions trop bien le non-lieu vers lequel le travail du sens nous amenait souvent. Puis nous avions tellement détruit (à juste titre) nos fondements idéologiques, qu’on ne savait plus vraiment faire sens. Ni convaincre d’ailleurs, car se coltiner le peuple était loin d’être de tout repos, rien qui ne donnait espoir en tout cas. Voilà pourquoi, encore aujourd’hui, nous fabriquons, réparons, jardinons, organisons… Entre nous.

Avec le recul cet acharnement activiste était malheureusement un subterfuge pour se délester des questions qui fâchent, redondantes, invivables et pourtant si fondamentales. Quid de l’hôpital public, de l’école, de la sécurité sociale, de la production industrielle, des solidarités nationales, dont nous bénéficions au quotidien, mais que notre posture romantique et détachée fait semblant d’ignorer. Le repli était une manière de faire sécession d’un monde aux contours médiocres et étouffants. Mais pendant que nous Faisions, que nous nous retrouvions dans la convivialité de l’entreprise collective (ou que nous nous lancions isolement vers une existence autarcique), sur notre petit territoire, en partageant la même longueur d’onde émotionnelle, en vertu des ruines de nos petites croyances, pendant ce temps là, le monde, lui, restait aussi dur, et nous, aussi tristes. Et si ce n’est pas de la tristesse, de la dépression, de la mélancolie, il s’agit au moins d’une quête profonde inassouvie, que nos modes de vie alternatifs n’ont jamais réussi à satisfaire.

En ce sens, nous devrions nous intéresser davantage à l’affaire Richard Durn. Ce type, qui mortellement troublé par le manque de sens de sa vie et de la « sensation de perte du sentiment d’exister », s’est transformé en serial killer, en dégommant tout un conseil municipal de gauche, qu’il considérait comme une « mini élite locale exécrable » à embarquer avec lui dans sa chute finale. Dans le fond nous en sommes tous là en terme d’états d’âme, sans devenir auteurs de tueries, nous souffrons bien de cette anomie grandissante, où chaque jour nous voyons tomber un peu plus nos repères historiques.

Voilà pourquoi les puissants de tout bord ne nous rendent pas la tâche si difficile que ça quand nous choisissons le repli local sur nos petites créations alternatives amicales. C’est parce qu’ils ont bien senti qu’on allait y perdre les pédales. Les pouvoirs en place ont même anticipé qu’on allait leur servir sur un plateau quelques innovations sociales dont ils pourraient profiter en nous laissant tranquilles. Notre DIY n’est-il pas utilisé comme un des meilleurs arguments de vente à Leroy-Merlin ? Nous sommes devenus leurs producteurs d’externalités positives, et nous y avons perdu notre Latin politique au passage, l’air de rien. A défaut de doxa, de Marxisme, de Proudhonnisme, plus actuellement de Lordonnisme, de Varoufakisme ou de Fradinnisme, et surtout à défaut d’ouvrir la voie vers une pensée pertinente de la complexité, du fait de notre refus systématique de toute doctrine, nous sommes devenus simplement Activistes.

Mais Activistes de quoi ? Vers quoi ? Faire et Agir font aujourd’hui l’objet d’une injonction dont nous devons nous méfier ; « il faut Agir ! » sous-entend « il faut arrêter de réfléchir et passer à l’Action ! ». Nous sommes tellement éparpillés et confus éthiquement et politiquement, nous nous sommes tellement repliés sur nos petites identités sentimentales, que nous avons tendance à arrêter de rechercher, d’étudier, à jeter tout le bazar idéologique aux oubliettes pour privilégier l’Agir comme un acte pur et céleste. Et c’est vrai que ça fait du bien. Mais on s’est mis au tas avec cette histoire là, on a suivi le chemin tout tracé vers le mutisme, en délaissant ce qui nous aidait à penser et à verbaliser un peu librement.

L’action sans la recherche revient à prendre le risque d’être agi par les autres, de devenir un simple agent.

Puis pendant que nous nous purifions dans une belle Action locale, plus ou moins libérée des cadres de la pensée militante classique, les nouveaux maîtres des idéologies confuses, médiocres et conservatrices (Soral, Le Pen, Manif pour tous, Religieux rétrogrades, Bonnets Rouges et autres quenellistes perdus) s’en donnent à cœur joie, sur un terrain sans opposant. Ces gens là font un tabac, car leurs pensées contradictoires et arriérées, piochant dans tous les populismes sans cohérence, séduisent aisément les nouveaux égarés de la politique dépossédés de leurs repères historiques, sans conscience de classe, et aux valeurs versatiles sujettes aux émois agités 2.0.

Si nous ne nous frottons pas à ce monde là, qui pourtant est inévitable tellement il nous encercle de façon massive, nous faisons le jeu du conservatisme.

Le haut de l’ordre social lui aussi rigole. Car nous ne l’inquiétons plus. Les moyens de renseignements qu’il développe à notre égard ne servent qu’à vérifier que nous continuons bien de ne pas l’inquiéter. Et quiconque dépasse les bornes de ce confinement, sera rapidement renvoyé menotté à sa douce autarcie locale inoffensive, dans sa tribus. Autrement dit, les déviants les plus audacieux donnent une occasion en or à l’ordre établi de les punir et ainsi de rappeler les règles applicables à tous. Et nos petits mouvements autonomistes tribaux, seulement gentiment déviants, sont un gage de paix sociale qui convient à tout le monde, surtout aux autorités.

Dans notre stratégie de repli et de déconstruction idéologique, qui par ailleurs est tout à fait légitime, vue la médiocrité et l’inertie des instances politiques, syndicales ou associatives actuelles, nous avons perdu de vue les angles d’attaques. Dispersés par les « projets » (culturels, associatifs, militants, subversifs), occupés par les « Actions » (constructions, réparations, manifestations…), overbookés par les réunions (de coordination, de chantier, de bilan…) rassurés par l’aisance sociale de nos milieux alterno-affecto-conforts, il faut bien l’avouer, nous nous sommes un peu paumés.

Revenons dans les files de pôle-emploi pour nous rappeler qu’une majorité de la population a été rendue addict au travail aliéné, et qu’à défaut de contrat de travail, les visages se creusent d’amertume, de ressentiment, de haine des autres.

Partons en vacances entre le 15 juillet et le 15 août sur une plage bondée pour écouter les discours misogynes, les querelles familiales perpétuelles, le racisme, le consumérisme, la richesse ostentatoire, les fières réussites sociales qui élèvent leurs voix si haut et si fort que nos petites subversions en bandes organisées s’en trouvent hors propos et futiles.

Revivons l’école pour y observer la fabrication en masse des travailleurs-consommateurs de demain, leur pré-classement au mérite pour qu’ils intègrent leur juste rang social au plus tôt, et leur bannissement s’ils font montre d’une pensée autonome.

Surtout, retraversons l’univers concentrationnaire des entreprises qui prospèrent sur le labeur d’une majorité de la population dite « active ». N’oublions pas que ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre se la font extorquer, et se retrouvent alignés en rang le long de chaînes produisant des objets insensés qui n’ont d’utilité que l’addiction à la consommation qu’ils génèrent sur les masses, et les marges qu’ils dégagent pour le haut du panier.

Ouvrons un magasine de mode et allumons la télévision pour bien vérifier que la moitié de l’humanité, les femmes, subissent au quotidien une obligation de paraître, sous des formes sexuellement dominées et prêtes à servir le patriarcat au pouvoir.

Demandons-nous ce qui continue de foirer pour qu’un individu accepte de passer un contrat de travail dans lequel il s’engage « volontairement » à se mettre au service d’un autre individu plus puissant, qui lui est nuisible en tout point.

Discutons avec notre voisin, notre cousin, et on comprendra mieux comment le Front National est devenu le parti majoritaire idéologiquement. Même nos proches pensent, sans démordre, que les étrangers viennent en France pour vivre du RSA et qu’ils gagnent plus que les vrais travailleurs (sous-entendus blancs) qui se lèvent tôt.

Il y a donc bien des raisons claires de lutter, de militer, de lire, d’écrire et de débattre utilement, d’entrer en conflit pour des idées, de comprendre de quoi sont faites les valeurs des gens, de travailler les institutions au cœur, aussi détestables soient-elles. Il existe bien une nécessité de plonger dans les lieux de travail et toutes les instances normatives, de ne jamais arrêter de se fondre dans le réel, qui, certes, pue très fort. Nous devrions saisir l’occasion de sortir de nos orbites affectifs et d’envisager de se retrouver sur des idées, des démarches, du sens, sans devoir à tout prix s’aimer ou vibrer ensemble. Même si ça nous bouscule, il devient impérieux de participer au jeu social, car quand nous décidons de nous en extraire pour en jouer un autre selon nos propres règles, nous nous y retrouvons seuls, et même pire, nous y sommes autorisés. Autrement dit, il existe, si on ose se défaire de notre petit nihilisme confortable et de nos relations affectives, des voies à ouvrir, des idéaux à construire, des théories politiques à bâtir et à expérimenter, dans ce monde là, celui pourri par des années de collaboration entre le capitalisme et l’Etat en vue d’amoindrir les capacités critiques de chacun. Autant de voies excitantes à côté desquelles nous passerons éternellement, à trop rester tête dans le guidon de nos Actions, Territoires et Identités groupusculaires. Mais faut-il encore vouloir rester en contact avec la population « normale », celle qui justement subit le diktat des normes. Faut-il encore être capable d’affronter la violence symbolique, voir physique, des institutions qui, elles, ne se sont jamais arrêtées de s’entraîner au maniement des armes sociales, voir létales.

Sur ces derniers points là, nous avons pas mal échoué. A notre décharge, nous n’avons pas eu le choix, il a bien fallu que nous « sortions » un minimum de ce système ignoble pour ne pas nous y perdre indéfiniment. Pour couvrir nos arrières, se nourrir, avoir un toit, se déplacer, se préserver de l’esclavage moderne travaillo-consumériste, ressentir du plaisir, il a fallu recréer de nouveaux espaces assainis. C’est aussi grâce à ce pas de côté que l’oppression banale en exercice dans le monde normal, nous saute pleinement aux yeux. Mais, en plus de nous couper du monde, ceci ne nous a jamais prémunis contre « la perte du sentiment d’exister », qui pullule à tous les niveaux, prolos, alternos, patriarches, oligarchie, toute la hierarchie sociale y passe. Dans cette situation absurde où dominants et dominés sont logés à la même enseigne de l’immobilité mentale, du gel de la pensée, du coma de la critique, on ne sait plus quel levier pousser pour tout faire basculer. C’était bien plus simple quand le malheur des uns trouvait ses origines dans l’opulence des autres. Aujourd’hui la sensation de « perte du sentiment d’exister » transcende les classes sociales. La source du mal n’est plus uniquement la domination, même si elle continue de se propager de manière rampante et certaine.

La source de ce mal, c’est le vide politique. La délégation perpétuelle des commandes. La pollution du monde des idées. L’absence de prise sur le monde. L’effondrement de la critique. La fluidité visqueuse des problèmes sociaux et l’inadaptation éternelle des solutions trop dures.

L’inassouvissement qui nous frappe, nous qui évoluons dans un repli stratégique, vient plus ou moins du même endroit que celui du bon travailleur qui mène sa vie comme on l’attendait de lui (et dont on s’est séparé). Cet endroit se situe dans l’abandon, plus ou moins conscient, des armes du jeu social. Peu importe que l’on se résigne à jouer avec le monde du fait de notre parfaite intégration ou au contraire de notre marginalisation stratégique, le résultat est sensiblement le même. Il est simplement impossible de trouver du désir à vivre sans être investi dans le grand jeu jusqu’au cou. Pas simplement de réussir à ne plus se nourrir au supermarché grâce à son jardin, ou, fait plus « normal » ; d’obtenir un crédit à la banque grâce à sa bonne situation.

Non, jouer, jusqu’au cou, c’est jouer le tout pour le tout, c’est à dire se battre pour la définition du sens que doit prendre une société, au péril de sa vie, du moins de sa vie sociale.

Enfin, quitte à le redire, il faut tordre le cou à la question de l’affect. Nous prenons inconsciemment la communauté d’affects comme un remède au grand vide et à l’angoisse provoquée par ce monde qui nous échappe. Ce remède, qui est peut-être pire que le mal, nous l’embrassons alors qu’il ne vient pas vraiment de nous, c’est une chimère de notre temps. Il est lié à un truc dans l’air qui nous traverse, à ce nuage des idées humaines qui gronde en orage affectif. Son apparition s’explique certainement par l’écroulement des grandes causes, l’impossibilité d’extirper du sens dans cette complexité envahissante, puis également par les déceptions liées aux grands mouvements sociaux tenus systématiquement en échec. Aussi, les réseaux dit « sociaux » et les médias en général qui ne jouent plus que sur l’affect, ont une capacité à irradier le monde des idées que nous sous-estimons incroyablement. Toutes les connexions entre les uns et les autres, ces échanges si creux et vitaux à la fois, ces images dépolitisées à l’absurde, ces relations interpersonnelles qui se déchirent et se reconstituent en live, aux yeux de tous, tout cela a pris une place démesurée dans nos vies, et certainement de manière irrémédiable.

Nous avons été irradiés par une bombe affective. Même les plus déconnectés d’entre nous.

Nous avons été empoisonnés par le virus identitaire, dont la propagation a été largement facilitée par « la sensation de perte de sentiment d’exister » qui a été développée chez nous par ailleurs.

Mêmes les plus avancés en terme de critique, titrent leur livre « A nos amis ». Et malgré la haute pertinence de leurs analyses de l’état du monde, ils ne peuvent s’empêcher de conclure à la nécessité de se reformer localement, selon des groupes Agissant en vertu de leurs identités.

Il ne s’agit pas là de prôner, à l’inverse, une grande organisation nationale ou internationale, froide, désincarnée et stalinienne. Bien sûr qu’il faut éviter que le collectif vienne briser ce que nous croyons être « nos identités ». Bien sûr que les sentiments, l’amour, la poésie (au sens de Paul Aries, c’est à dire la maîtrise symbolique des formes de l’existence), sont des carburants pour vivre.

Mais, vivre, on sait déjà faire. C’est jouer avec le monde qu’il faudrait apprendre. C’est à dire vivre bien, ou bien vivre.

Jouer ce jeu excitant, ce bien vivre, signifie déjà prétendre à la maîtrise des orientations que notre société doit prendre. Cela passe nécessairement par des efforts considérables que chacun de nous doit accomplir pour une compréhension et une conceptualisation du monde et de nos expériences. Donc par de la recherche, de l’écriture, du récit, du reportage… Pour ne plus déléguer la conduite d’une société à des experts, nous devons monter en puissance en terme d’expertise.

Puisque nous nous refusons d’agir en doctrinaires éclairés (ceux encore en vie nous agacent sans limite), ce jeu doit en même temps nous amener à diffuser massivement, non pas des idées, mais une démarche d’autonomisation de la constitution des savoirs et de l’éthique. Il faut se coltiner le monde normal, en partant du principe que nous n’avons rien à apprendre à personne, mais en multipliant les endroits où de l’apprentissage et de l’expertise autonomes peuvent émerger. Voilà peut être une forme d’engagement, moins affectif, plus politique, qui sans forcément abandonner nos petites fabrications alternatives amicales entre pairs, serait de nature à nous sortir de la torpeur de l’entre-soi des diseurs de révolution.

TEXTE ET CONTEXTE EN RECHERCHE-ACTION

Inracinements

Te souviens-tu de ces nuits blanches sur le bord des routes lorsque nous avions quinze ans – et de l’univers devant nous qui, dans l’ombre énigmatique, s’étirait indéfiniment ? Nous n’avions pour nous guider que notre insolence. Et les reflets timorés d’une lune pâle et fuyarde dont nous traquions la lueur jusqu’à celle du jour. Nous avions pris l’habitude, lorsque les phares des voitures surgissaient au loin, de sauter à plat-ventre sous les glissières de fer pour ne pas être vus. Et les orties et les ronces qui dormaient en pagaille au fond des fossés, immanquablement, nous déchiraient les coudes. Avec le feu sur notre peau, l’adrénaline montait en nous et s’y répandait jusqu’à l’euphorie : plus rien ni personne n’avait prise sur nous. Nous régnions sur la nuit en gardiens irrévélés de tous ses secrets, en protecteurs invisibles de ses mystères. Et de son silence.

Dans les couloirs des maisons vides, sur le toit des immeubles, derrière les usines, nous avons appris à marcher à l’abri du temps. Et ce besoin que nous avions alors de nous retrouver à des heures tardives dans ces espaces reculés, d’aller et venir, presque insaisissables, entre ces recoins d’ombre, il ne nous a jamais quittés.

Ni, d’ailleurs, les regards perçants qui veillent encore sur nous, et qui reviennent toujours nous punir en temps voulu pour nos écarts incessants, pour n’être jamais au bon endroit, au bon moment.

Et finalement entre ce monde hostile et nos silhouettes d’enfants terribles, on ne sait plus lequel des deux finit pas se venger, continuellement, des crasses que l’autre lui fait subir.

Inracinements

Rarement un nouveau quartier aura concentré autant d’équipements, tous achevés pour les premières livraisons des logements. Les familles apprécieront la qualité des infrastructures scolaires. École, collège et lycée sont à proximité immédiate. Dojo et gymnase sauront séduire les plus sportifs, sans oublier la future piscine, véritable centre aquatique aux activités multiples. Le réseau de transport permettra un accès rapide à la gare et au centre-ville. Véritable cœur de vie du quartier, la place centrale sera un lieu de vie et de rencontres privilégié pour les habitants. Commerces de proximité, cafés et restaurants vous accueilleront pour d’agréables moments de détente ou pour quelques courses. Bien sûr, la place sera connectée à tous les équipements du quartier.

Il y a de ces sols vitrifiés qu’aucune racine, jamais, ne pénètre. Dénudées sur des étendues lisses et sans relief, les nôtres se convulsent et se tordent comme des serpents groggy à la recherche de quelque brèche clandestine où elles pourraient se faufiler. Abandonnées à leurs contorsions hasardeuses, elles n’ont d’autre sort que de pérégriner en surface, où elles s’entremêlent et se raccrochent les unes aux autres à défaut d’autre prise. Balayées par des courants imperceptibles et contradictoires, elles dérivent comme une mangrove ambulante sur des plans de verre où elles cherchent un passage.

Dès nos premiers pas, nous sommes arrachés aux mains qui nous sont familières pour être mobilisés sur le front savonneux de l’Histoire où, seuls et sans repères, nous devrons accomplir notre destin de producteurs dans une longue glissade rectiligne. Acculés à une suite ininterrompue de ruptures et de séparations, il nous faudra renoncer, coup sur coup, aux embryons de liens qui tenterons de se tisser, pour apprendre à vivre seuls, étrangers à toute véritable famille. L’école, dont les premières violences nous transmettront le goût des marches solitaires en nous dressant face à l’Autre, ne nous enseignera pas l’usage de l’amitié, mais celui, érigé en principe, de la méfiance et de la rancœur. Par de rares moments de fulgurance, il y aura des rencontres. Et l’intuition poindra en nous de contacts plus intenses et plus riches, d’un chemin possible à effectuer ensemble et d’une manière d’être au monde qui pourrait nous être commune. Mais, au moment opportun, il nous faudra renoncer à ces liens pour gagner le monde glacé de l’emploi et sa violence assumée. Et les plans que nous aurons esquissés ensemble, et les quelques repères que nous aurons posés, et les outils que nous aurons entamé de construire, il nous faudra les laisser en plan comme on abandonne une ville à l’approche d’un raz-de-marée. Ceux qui n’auront pas le luxe de surfer sur la vague des études supérieures pour aller, aux quatre coins du monde, s’éduquer à être rentables, goûteront en temps voulu aux joies de la formation, des apprentissages et des stages d’insertion, avant d’aller retrouver, dans les bureaux et dans les usines, leurs vieux camarades de classe transfigurés en collègues.

Ce vieux rêve de mobilité -spatiale et sociale- servira de prétexte à un déracinement permanent et à la destruction de tout lien excédant le cadre de l’économie et de ses transactions mesurées. De poignée de main en négociation, de transaction en contrat de travail, nous nous acquitterons de toute possible dette en nous gardant toujours de recevoir pour n’avoir jamais rien à rendre. Et jusqu’à l’extrême limite de notre solitude, là où nous feindrons de nous unir sous l’égide d’un amour sacré, nous continuerons, sans le savoir, d’user des légendes rationnelles qui nous auront été transmises, et dans notre proximité, l’un contre l’Autre, nous demeurerons à jamais des corps étrangers.

Nous n’aurons d’histoire collective que celle de notre renoncement et de notre inclination devant les impératifs de la Croissance. Nous n’aurons de souvenir commun que celui de notre amitié perdue, et comme seul pays, celui, sans bornes et sans frontières, du grand Marché, entre les étals duquel, nous errerons en exilés permanents. Et certainement aussi quitterons-nous ce monde comme nous l’aurons abordé : en orphelins.

Au milieu de l’océan, l’Histoire va et vient au devant de ses propres secousses. C’est à sa surface que les Empires, d’annexions en conquêtes, se sont faits et défaits, que des royaumes ont successivement tracé et démantelé leurs contours, que des délimitations se sont tantôt imposées. C’est aussi à sa surface, survolée par un treillis resserré de flux contradictoires qui nient la distance qui auparavant divisait la terre en continents, que l’espace tend désormais vers sa dissolution : les territoires, les groupes, les mouvements humains, indexés sur les soubresauts du marché, se reconfigurent plus vite que la conscience ne peut les saisir. Un jour, on se surprend ensemble ici, pour se retrouver le lendemain, l’un sans l’autre, à l’autre bout du monde. Et dans ces passages furtifs, qui prennent la forme d’un oubli généralisé, nous ne faisons finalement que nous croiser, sans jamais retenir la moindre trace de ce qui se joue entre nous dans ces courts laps de temps.

Le capitalisme mondialisé n’a pas de pays, il avance hors latitude et sans délimitation. Les formes temporaires, les contours transitoires qu’il emprunte dans une longue série d’incarnations passagères, révèlent son régime de mobilité absolue : plus rien ne doit résister comme structure fixe et durable. Seule subsiste la grammaire ondulante de ses capitaux en transit, qui flotte comme un chant de sirènes à la surface du courant. Les cartes et les atlas sont des reliques d’un autre siècle.

« Laissez-vous porter par l’instant »

En lieu et place de ces appartenances et de ces structures défuntes, subsistent, comme une coquille vide, quelques panneaux dressés en désespoir de cause au bord de la route. Ils n’indiquent ni ne désignent plus rien d’autre que des lieux abolis où le vide s’est installé. Comme des autels discrets, ils s’expriment en tant que leurs ultimes vestiges aux yeux égarés qui cherchent leur route au milieu du brouillard.

Nous vivons dans le souvenir dégradé de ces délimitations obsolètes, de ces frontières caduques où nous tentons désespérément d’affirmer la marque d’une appartenance, où nous cherchons, en vain la trace d’une patrie. La représentation de ces territoires est cristallisée en nous comme une nostalgie de masse et comme un présent perpétuel que rien ni personne n’a plus l’audace de contrarier. Et la réalité factuelle de notre quotidien, lui-même rendu lisse du moindre relief et de toute aspérité, reste dissimulée sous le rêve de plomb que l’on raffine pour nous, indéfiniment.

Les images de ce monde perdu, éparpillées dans notre quotidien comme autant de micro-signaux, comme autant d’appels feutrés d’un au-delà qui nous attendrait patiemment quelque part, travaillent à préserver en nous l’inscription de ces cartographies et de ces typologies fantoches. En enfants fragiles et perdus, nous sommes prêts à nous livrer au premier bras qui se tend, pour peu que nous puissions nous y blottir, pour peu que l’on nous raconte les histoires que nous voulons entendre, celles qui nous apaisent et qui nous rassurent.

Dans le vide de nos angoisses, comme un cirque peuplé de monstres en cages, de glaces déformantes et de miroirs sans teint, s’épanouit un gigantesque marché de la racine, où chaque parti, où chaque groupe industriel, où chaque féodalité territoriale vient puiser le bénéfice des ravages psychologiques que ses politiques malsaines induisent. Un marché très mystique, il faut le dire. Devant ces milliers d’encarts publicitaires qui nous invitent à retrouver nos « véritables racines », à « partir à la rencontre de nous-mêmes », à « vivre des moments purs », on ne sait plus trop, à première vu, si on se trouve devant un slogan du Front National ou devant une pub pour du chocolat. Le marketing politique et les opérations de communication de masse nous octroient par succédané des doses de quiétude, des fragments de cet univers aux contours nets que nous recherchons partout, des répliques approximatives de ces silhouettes fantomatiques qui nous hantent. On nous fournit des visages familiers, des gestuelles identifiables et des paysages d’avant sous des couchers de soleil. On nous met à disposition tout un tas d’activités et de produits, de telle sorte que quiconque qui serait en perte de repères au milieu du chaos affectif qu’il traverse de jour en jour, puisse aller puiser un bout d’antan à l’office de tourisme ou renouer avec ses ancêtres en buvant Banania. A qui en manque, on recèle, par petites doses, de l’identité, de la consistance, du soi. Et pendant qu’on maintient en façade cet exotisme au rabais, pendant qu’on agite devant nous cette fiction édulcorée, avec sa panoplie de poncifs et de fétiches en tous genres, pendant qu’on nous joue la carte du « terroir », du « patrimoine », de la « culture locale », concepts abstraits et vidés de toute teneur politique, l’économie, elle, pour aussi « sociale et solidaire » qu’elle puisse être, s’acharne en douce à détruire toute appartenance réelle, toute communauté de destin, de pratique, de perception, à dissoudre les élans collectifs, à convertir chaque village en Village.

De ces topologies anciennes, de ces rapports intimes à des territoires, de ces appartenances spécifiques qui nommèrent un jour des lieux, qui dessinèrent des routes, des portes, des habitations, qui désignèrent des communautés, des usages et des règles, il ne reste plus qu’un nom sur une carte et quelques vieilles photos, qu’on entretient et transmet comme une collection de légendes. Mais la vie qui fondait ces lieux, elle, a disparu depuis bien longtemps.

Et ce cadre administré demeure comme une façade opaque et rigide, mais l’échelle fonctionnelle et effective qui l’anime use d’autres découpages et d’autres qualificatifs : en interne, on gère des « zones », des « réseaux », des « publics ». Lorsque les pouvoirs publics ne peuvent se permettre d’employer ouvertement leurs terminologies gestionnaires, ils se gargarisent plutôt de l’aménagement de leurs « éco-quartiers » et de leurs résidences à la sauce populaire-moderne, où sont convoqués l’esprit d’un vivre-ensemble et d’une convivialité qui semblent aller de soi. Mais les enjeux politiques et les modes d’administration restent les mêmes. Et dans ces mouroirs pour classes moyennes repeints en vert pastel, les âmes esseulées qui viennent puiser à coups de crédits de ces liens et de ces attaches qu’ils ont depuis longtemps perdus, ne parviennent évidemment jamais, même avec la meilleure volonté du monde, à saisir ce qu’ils viennent y chercher et restent pris au piège de leurs petites scènes de films sans entrevoir l’ombre d’une amitié, d’un échange, d’une confiance.

La réalisation de notre impuissance politique est contenue dans le maintien de cette mémoire collective, où les affects et les souvenirs restent focalisés sur des formes révolues sans parvenir à s’en détourner. Le tableau de représentations que dressent ces formes idéales et imaginaires joue comme un arrière-monde en-dehors duquel nous n’avons rien à investir. Tandis que l’on ressasse ces souvenirs imparfaits, la réalité, elle, avance sans nous.

Notre environnement quotidien n’excède décidément pas le cadre de ces villages touristiques où, à la période estivale, des animateurs saisonniers endossent des déguisements de chevaliers ou de paysans du Moyen-Âge pour divertir les familles de vacanciers qui passent en sandales. A la seule différence que nos histoires à nous sont très sérieuses.

Il y a toujours ce sourire gêné lorsqu’on se retrouve entre-soi -enfin réunis !- qui trahit le jeu que l’on joue maladroitement, qui laisse entrevoir tout ce que l’on dissimule derrière ces faux-semblants. Encore un dîner de famille, un repas entre collègues, des vacances entre couples, une soirée entre potes qui s’enterrera dans un bousier insondable de bonheur et d’eau fraîche. Encore ces rituels démonstratifs, encore ces sérénades hypocrites qui parlent d’elles-mêmes, qui décrivent à notre place la profondeur de notre malaise. Qui est le plus épanoui, lequel d’entre nous a-t-il le mieux réussi sa vie, laquelle de nos existences est-elle la plus intense et la plus comblée ? Il est toujours surprenant de voir comme la classe moyenne peut se révéler philosophe. Le corpus conceptuel qu’elle est capable de déployer pour démontrer par A + B dans quelle béatitude effective elle flotte, nonchalante, du matin au soir est inépuisable. Un vent de liberté souffle à travers les portes-fenêtres des pavillons en crépi : 35 heures, pré-retraire, feng shui, régimes minceur et sophrologie : notre bonheur est plus fort que votre haine, personne nous empêchera d’être heureux. Jouissons sans entraves ! Les chômeurs au casse-pipe ! Les Arabes dehors !

Cette déperdition généralisée ne peut soulever qu’une crispation de masse, qui elle-même se manifeste par une révolte insidieuse et permanente, enfouie dans une somme d’actes manqués, dans un rayonnement de ressentiment refoulé : faute de mieux, on casse un verre, on crache sur le mur, on se fait des croches-patte à soi-même devant les rames de métro.

Quel sentiment des individus pourraient-ils bien éprouver à l’égard d’une société qui les a fait grandir en les privant de tout ce qui a pu, un bref instant, leur être cher ? Ils naissent et meurent déboussolés et n’ont, bien-sûr, rien d’autre à revendre qu’un mépris mal dissimulé pour ses valeurs et ses lois, rien d’autre à éprouver qu’un profond dégoût pour ses rêves et ses ambitions, auxquels ils s’affilient par pur dépit. Leur appétit pour la destruction n’a d’égal que l’indicible détresse qu’ils gardent comprimée en eux. La violence et la gratuité de leurs actes, de jour en jour, ne fait qu’en témoigner. C’est pourquoi il est nécessaire de contenir leurs élans instables et de les réprimer, comme autant de dangers isolés et de petites bombes menaçantes, comme une foule sans cœur.

Tout s’est passé vers 8H20, à 200 mètres de la gare RER de Noisy-Champs, a indiqué une source policière. Le mari et sa femme ont été tous les deux hospitalisés dans un état grave, a-t-on précisé.

L’homme, âgé de 60 ans, a ouvert le feu à deux reprises sur son épouse à l’aide d’un pistolet automatique 7.35, à la suite d’une dispute, a précisé une source proche de l’enquête. «Il a ensuite retourné l’arme contre lui en se tirant une balle dans le cou», a ajouté cette source.

Touchée à l’abdomen et à la clavicule, la quinquagénaire, qui habite Noisy-le-Grand, a été transportée à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil. «Son pronostic vital est engagé», a-t-on indiqué.

L’auteur des coups de feu, qui a fait un arrêt cardiaque, a été transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Selon la source proche de l’enquête, il se trouvait entre la vie et la mort en fin de matinée.

Dans la transparence apparente de nos gestuelles quotidiennes, dans leur application mesurée et leur frappante insignifiance, il n’y a rien que nous entreprenions qui ne soit une tentative désespérée d’ouvrir des brèches de communication dans ces couches de silence qui nous séparent les uns des autres. Et tandis que nous persévérons dans nos postures bâtardes, tandis que nous coulissons les yeux fermés le long des parois huileuses où nous nous cramponnons par dépit, au fond de nous, il y cet orphelin aux aguets qui désespère d’une rencontre qui ne survient jamais. Dans les cages d’escalier, dans les cours d’écoles, aux angles des avenues, par mille moyens détournés, la Mère de famille, l’Adolescent, le Vieillard que nous sommes cherche à rétablir le contact qui a été perdu, à déceler la trace de ses proches disparus, à retrouver le fil d’Ariane qui pourrait le reconduire chez lui.

Nous avons l’exaspération mais nous n’avons pas les mots. Prisonniers de nos mâchoires engourdies, nos appels au secours successifs, relégués au stade d’aboiements débiles, n’ont d’autre issue que de demeurer lettre morte, nos paroles, de nous revenir, toujours, sous la forme d’un écho dégradé, nos hantises et nos tares, de rester à jamais intransmises.

Évidemment, ce n’est pas dans la pub pour la nouvelle Mini Cooper, ni dans le Femme Actuelle de ce mois-ci que nous trouverions les mots pour en parler. Ni même, d’ailleurs dans le dernier pamphlet politique à la mode tout juste commandé sur Amazon.

Et quand-bien même nous disposerions d’un vocabulaire suffisamment riche pour l’exprimer, qui oserait dire qu’il ne s’y retrouve pas, lorsque tout, en permanence, l’invite à se reconnaître tous les pouvoirs du monde et une liberté dont il n’est plus permis de douter ? Qui porterait au jour l’ampleur de son désespoir quand une injonction permanente à jouir de tout et de rien, à « être soi-même », à « saisir l’instant présent » ne lui autorisent que d’être infiniment -désespérément- heureux ?

Et quand-bien même nous trouverions la force d’assumer une telle tare, à qui le dirions-nous, puisque d’amis, puisque de famille, puisque de proches, nous n’en avons plus ?

Alors, on ne le dit pas. Et ceux qui, mis au pied du mur par une contradiction si éprouvante, ne trouvent pas la force, un matin ou un autre, de s’immoler sur le chemin du travail, se contentent généralement de perdre leurs cheveux et leurs dents jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’eux qu’un ulcère somnambule dissimulé sous une paire de baskets neuves -ou derrière le pare-brise d’une Mini Cooper.

Il y avait les soirées du jeudi. A partir de 21h00, au Blue Bird, c’est autour d’un verre de mojito que les langues se déliaient et que les têtes se mettaient à tourner légèrement. Elle y allait toujours seule, ses amis disaient que c’était « pas trop leur truc ». Avec le temps, elle avait fini par nouer des liens avec les autres habitués du lieu, qu’elle ne côtoyait qu’à ces occasions particulières et avec qui elle partageait, exclusivement, son amour pour les tubes de France Gall et un goût prononcé pour les alcools sucrés. Elle avait ses rituels. La dernière gorgée du premier verre -la plus sucrée- accompagnait généralement le coup d’envoi des hostilités.

Tandis que les résidus sirupeux s’imprégnaient en elle comme une ciguë édulcorée, elle se laissait doucement emporter par la mélodie qui transitait depuis la petite table de mixage installée derrière le bar vers le système son posté sur la scène en arrière-plan. A travers la salle, les spots lumineux faisaient valser des salves de faisceaux colorés et le temps, déjà, commençait à se distordre. Exaltée par la chaleur montante et l’effervescence bientôt générale, elle ne tardait pas à se saisir du micro sans fil et le temps d’une chanson, le monde mettait sa rotation sur pause. Il fallait voir son visage se tordre lorsque, le public frappant la mesure de ses mains enthousiastes, elle s’abandonnait au vertige ultime, celui qu’elle venait chasser ici tous les jeudi soir mais qu’elle n’atteignait que par des moments rares et précieux, lorsque toutes les conditions nécessaires se trouvaient réunies. Ce soir-là, visiblement, elles l’étaient. Entre les banquettes rouges, sur le carrelage collant, un souffle magique se libérait :

Couplet 1 : Si on t’organise une vie bien dirigée où tu t’oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu’on quitte. Si tu réalises que la vie n’est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas…

Refain :

Résiste ! Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste ! Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n’est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste !

Couplet 2 : Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine ? Si on veut t’amener à renier tes erreurs, c’est pas pour ça qu’on t’aime. Si tu réalises que l’amour n’est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi…

Pont : Danse pour le début du monde, pour ceux qui ont peur, pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur.

Refrain :

Résiste ! Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste ! Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n’est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste !

Tandis que l’agitation autour battait son plein, les choses semblèrent se déconnecter d’elles-mêmes, poussées à l’acte par un trop-plein d’émotion. Son thorax s’était ouvert sur lui-même comme les pétales d’une fleur sous un soleil de stroboscopes. Au milieu de la petite piste aux étoiles, il ne subsistait plus qu’un origami de chair qui, parmi les flashs de lumière, aboyait une suite de bruits sourds et confus. Quelque chose demandait à sortir, quelque chose voulait être dit. Le corps explosé poursuivit sa parade d’insecte ivre dans un bourdon indistinct jusqu’à ce que la chaîne hifi, de force, interrompe la danse bizarre. Quand elle quitta la piste, le sol collait un peu plus que lorsqu’elle y était montée.

Là où il n’y a plus rien à vivre, où tous les espoirs de rencontre ont été taris, il faut inséminer des échantillons d’aventure. Partout, il nous est donné l’opportunité de faire l’expérience d’un certain vertige et d’aller, de révoltes en ivresses passagères, à travers des champs d’émoi sans jamais y trouver de réelle consistance ni d’aboutissement.

Il faut voir les frissons qui traversent quelques corps égarés, les expressions qui animent leurs visages, par une après-midi en famille à la foire du Trône pour comprendre le lien implicite qui les relie à cette bande de casseurs qui, sur leur passage, un soir de match, sur les Champs Elysées, feront voler en éclats les vitrines des boutiques de fringues et les bijouteries. Partout, on cherche l’ébranlement, et partout on le trouve, voilà tout. Au sommet de la Grande Roue ou sur les ruines d’un Paris en flammes, les grands frissons explosent puis s’étiolent dans des vertiges transitoires.

« Bienvenue chez vous ! »

Carrefour a au moins le mérite de parler d’une époque en toute transparence et de l’incarner comme il se doit. Dans ces grands sanctuaires où s’entrecroisent les palettes de bananes et la misère du monde, qui y circule emballée, administrée et acheminée dans des joggings troués, il n’y a plus de place pour les faux-semblants. La vraie question est de savoir comment, lorsque nos pères se croisent à la caisse, ils peuvent ne pas saisir, par-delà les lueurs multicolores de leurs visages ridés et bouffis, leur propre reflet qui trône en face d’eux, comment ils leur est toujours impossible de s’envisager sous le même régime de déperdition, de se reconnaître un destin qui leur est, de toute évidence, commun. Il n’y a qu’un peuple désespéré et dépossédé de tout programme qui peut encore affirmer avec tant d’opiniâtreté la prééminence des structures et des repères qu’a pu imposer, à un moment de l’Histoire, l’existence de frontières entre des pays. Si nous avons des histoires et des trajectoires privées, si nous retenons tous dans un coin de notre tête l’endroit où nous sommes nés comme le gage d’une provenance, comme la preuve intime de venir de quelque part, nos souvenirs n’évoquent rien de plus que nos racines qui flottent à même le vide, comme les étiquettes de traçabilité qui indiquent la provenance des bananes qui, entre nous, avancent en régime sur le tapis roulant.

Et quand nos pères souffrent, côte à côte et sans se parler, cette histoire globale qui les a si tôt arrachés aux leurs, on peut avoir une vague idée de ce qu’il adviendra de leurs enfants qui, pendant ce temps, se retrouvent en bas des immeubles pour traîner ensemble. Il n’y aura pas de multiculturalisme, les souffrances privées ne se résoudront pas dans un vivre-ensemble pacifié : si il y a quelque chose que nous faisons ensemble, c’est de nous débattre à la dérive dans un océan de bile aigre et épaisse, mais certainement pas d’aspirer au bonheur ou à un « monde meilleur ». Les désespoirs s’attirent. Ils s’attisent aussi. Mais leur rencontre ne les dissipe pas. Il faudra bien que quelqu’un paie un jour pour tout ce que nous aurons perdu, pour tout ce dont nous avons été destitués. Et si la colère monte tout à coup, un jour où nous aurons trop bu, dans des vapeurs de shit et d’alcool, nous jouerons à pile ou face le destin du monde, comme ont été joués le nôtre et celui de nos parents.

Nous avons tous hâtivement englouti la tarte à la crème de l’ « immigration » et nous arrivons bientôt à satiété. Y a-t-il encore des parcours qui n’obéissent pas aux cartographies aléatoires des marchés financiers ? Nous sommes tous les enfants dispersés de cette même puissance abstraite. Le repli introspectif auquel nous sommes soumis, notre retranchement forcé à l’intérieur de nos domaines intimes et privés nous autorisent mal à effectuer de lien entre nos trajectoires parallèles et à nous apercevoir qu’elles ne relèvent de rien d’autre que d’une pure gestion de stocks. Et tandis que les universités voient les élites de chercheurs qu’elles conçoivent et produisent propulsées à tours de bras sur les marchés où la demande se fait forte pour inventer des nouveaux missiles ou des programmes de surveillance informatiques, la Syrie, le Soudan et la Palestine éparpillent leurs os au fond de la Méditerranée. Comment cela pourrait-il encore durer ?

Sud-nord/est-ouest. Toujours selon les mêmes axes, l’Europe voit le destin des pays pauvres et des pays riches fusionner dans un appauvrissement généralisé de leurs populations. L’état de déracinement s’installe comme un nouvel ordre cosmique, comme une condition générale de l’Homme, comme sa loi matérielle. Bientôt, il n’y aura plus de refuge pour personne, ni matière à croire à une quelconque famille, à une quelconque patrie. Lorsque nous serons universellement déboutés de tout droit d’asile et que nous flotterons ensemble entre des rives inatteignables, sans carte, sans boussole et sans bouée, le moment sera venu pour nous de repenser la portée et le sens de ces notions-là. Et nous n’aurons d’autre choix, si l’envie nous prend de survivre, que de refonder des pays, que de refonder des familles, par-delà les tracés historiques que nous aurons connus, par-delà les modèles sociétaux auxquels nous aurons souscrit, par-delà les classifications qui nous aurons disciplinés.

Aux nostalgiques et aux amers qui terminent de manifester leurs dernières convulsions et leurs petits accès de fureur, désemparés devant la fuite d’un monde qu’ils voudraient voir encore vivre, désarçonnés par la dilution de leurs idéaux tenaces, ce n’est pas la critique d’une tendance politique, d’une couleur, d’un parti que nous avons à opposer, mais le démantèlement méthodique d’une formule de gouvernance qui s’applique universellement, et qui opère indifféremment de tout bord et de tout programme défini. Ce à quoi nous faisons face est un monstre vierge et sans visage, un fantôme a-politique qui avance masqué. C’est une technologie de pouvoir imperceptible qui opère comme une brise de printemps, et qui engloutit le sens de tout ce qui bouge et respire pour le convertir en formes pures et absolues, en formules mathématiques, en lignes de codes sur des consoles. C’est un cours autonome qui opère sans l’Homme. Ce que nous combattons, ce n’est pas une idéologie, c’est un glissement naturel de la conscience vers son abolition, c’est un mode d’organisation des idées qui se traduit par une destruction de la vie, c’est un modèle de communication, un processus mécanique d’objectivation et d’abstraction du monde qui place au centre ce qui n’existe pas, c’est un appareil informel et omnipotent qui rend les objets virtuels, qui transforme la vie en rêve et la matière en souvenirs.

Le fascisme n’est qu’une possibilité parmi d’autres dans la liste infinie des catastrophes humaines dont cette grande machine nous a fait la promesse, ses émissaires ne sont qu’une manifestation parmi d’autres de cette absence généralisée, de cette démobilisation à laquelle nous sommes soumis, de notre propre histoire qui se joue sans nous. Les fantômes qu’ils manipulent sont l’échantillon d’une grande lignée.

Comment nous arracher à ces mondes virtuels dont nous sommes maintenus prisonniers, comment nous rencontrer hors de leurs murs invisibles ? Si nous voulons nous réapproprier des formes de pouvoir, il nous faudra renoncer aux héros de notre enfance, il faudra apprendre à marcher en-dehors de leurs sentiers éclairés. Il nous faudra installer notre ville au milieu de la ville, imposer au temps le nôtre, faire notre propre histoire au milieu de l’Histoire. Pour cela, il faudra aussi que nous allions jusqu’au bout de notre solitude, et que nous acceptions de voir en face le sort qui est le nôtre : nous avons été privés d’être ensemble, nous avons été arrachés aux nôtres. Évidemment, il nous en coûtera ces rêves de pacotille sur lesquels reposent nos projets, il nous en coûtera ces « relations humaines», ces « rapports amoureux », ces « connaissances », ces « réseaux d’amis», ces « flirts », ces « soirées entre potes », ces « collègues », ces « voisins », il nous en coûtera le parcours de ruines que ces liens artificiels composent et où nous cheminons seuls. Certainement aussi, il nous en coûtera cette paix incessante qui nous est imposée.

Il nous reste un pas à faire en avant dans notre désespoir. Laissons donc la fièvre s’emparer de nous, pour finir d’épuiser ces mythes, pour finir d’y croire une bonne fois pour toute, et libérer des routes nouvelles, qui n’ont pas encore été tracées. Des routes sur lesquelles nous nous attendons en silence. Des routes où les rencontres feront sens, où elles seront décisives. Ithaque est loin et tout près à la fois.

A(ux) MAURE(s)

Nos espaces du commun se vaporisent comme la pluie d’un orage d’été laissant place à un pullulement sans fin d’espaces de privatisation de la création. Entre les champignons faussement appétissants de notre myciculture culturelle, des crevasses se forment et accueillent les eaux ruisselantes qui refusent d’hydrater la mycose générale de notre temps. Dans l’obscurité de ces craquellements, la lumière est faible, les surfaces sont rugueuses et le son investit le reste. Inattrapables, le bruit et les murmures s’échappent des crevasses et créent un souffle commun, sensoriel et perceptible, jusqu’au prochain orage.

Pierre Estérie

Atelier recherche-action « dessine moi ou raconte moi ta rue marchande » (Bagnolet – 93)

Ne serait-ce qu’une question de participation ?

La Démocratie participative opposée à la Démocratie « contemplative » ainsi que la Participation des habitantEs, la gouvernance participative ou les méthodes d’empowerment sont des termes de plus en plus à la mode, voir souvent galvaudés.

Ainsi, une loi de réforme de la Politique de la ville a même été promulguée le 21 février 2014 pour renforcer le pouvoir d’agir des habitantEs et leur participation dans le cadre de la politique de la ville avec notamment la création de Conseils citoyen.

Une autre loi a été adopté en 2014, le 31 juillet : la loi-cadre de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) et un chapitre y est dédié à l’innovation sociale dont un des quatre piliers est la participation citoyenne (habitantEs, usagers, bénéficiaires, clientEs) à la construction des réponses à leurs besoins.

Mais, entre désengagement potentiel de l’État, démarches humanitaires et entrepreunariat social, qu’en est-il réellement de la participation des habitantEs ? Que fait-on de cette participation ? La participation est-elle une finalité en soi ? Que faire des enquêtes publiques ? des diagnostics partagés ou autres questionnaires participatifs ?

Quel est le sens de la participation des habitantEs à la vie de la Cité ?

Participer à un sondage dans l’attente de réponses institutionnelles ? Formuler les réponses aux problématiques quotidiennes par ceux qui les vivent au quotidien ? Agir et mettre en place collectivement des solutions ?

Comment dégager de l’émancipation populaire et du pouvoir d’agir ? Comment faire rimer « Créativité » et « Réalités » ?

Telles sont les questions, parmi d’autres, auxquelles notre Recherche-Action dans un quartier populaire de la région PACA tentera de répondre !

1) L’innovation sociale ?

Aujourd’hui, il semblerait qu’en dehors de l’innovation il n’y ait point de réussite. Les institutions demandent de définir le caractère innovant des projets déposés, l’innovation doit trouver sa place partout. Dans notre Recherche-Action, nous avons une boîte à outils qui sont vus comme innovants. Cependant, ces outils ne sont pas tout jeunes : le Théâtre Forum et les méthodes d’Empowerment sont nés dans les années 60. Innovation sociale, chiffres, pourcentages, statistiques, freins, obligation légale, bénéfices…

2) de juin 2014 à janvier 2015

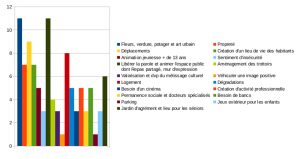

Nous sommes arrivés sur le quartier avec une action de porteur de paroles. Il s’agit de poser une question qui semble toucher l’ensemble de la communauté ou des communautés et d’afficher les réponses sur de grands papiers de couleur afin de susciter des micros ou macros débats. Nous avons fait cela 5 mois entre septembre 2014 et janvier 2015 autour de la question « Quelles améliorations voudriez-vous apporter à votre quartier ? ».

Nous avons pu noter 3 phases : la première phase fut celle de la curiosité et a duré trois semaines. La deuxième phase fut celle de l’interpellation des habitantEs : « A quoi vont servir les réponses ? À alimenter des statistiques ? On nous interroge sur tout un tas de questions depuis des années et ça ne nous sert à rien; y’a aucune réponse! ». Nous avons tenté d’expliquer notre démarche qui était de pouvoir organiser des ateliers collectifs avec les habitantEs pour demander des réponses aux décideurs, pour s’approprier l’espace public, et pour essayer de mandater des représentants dans les réunions des institutions et, surtout pour construire ensemble des solutions sans attendre que cela vienne « d’en haut ». Alors, à commencer la troisième phase : l’acceptation. Notre action est passée de la rencontre aux rendez-vous hebdomadaires, le temps de se saluer, de se reconnaître, de se sourire…de construire !

Nous avions l’ambition de faire participer les habitantEs à notre animation de rue mais je me rends compte que c’est nous qui participions à leur quotidien. Nous nous sommes investis sans attendre de gratification, nous avons pris place pour comprendre, connaître, sentir…et au final s’immerger pour partager les problématiques. Après le 7 janvier 2015 et les événements de Charlie Hebdo, nous avons même partagé des morceaux d’intimité confiés comme un récit de vie à peine dévoilé.

1er pas vers une ethnographie du quartier

en cours

Rencontre / participation aux ateliers d’Intermèdes Robinson

Recherche-action, un sport de combat

ECRITURE COLLECTIVE ET RECHERCHE ACTION

[Construire = se faufiler entre les doutes] Coping – Medication Time – Lisra

Labos sociaux : des espaces critiques au cœur de la société

Séminaire du réseau des Fabriques de sociologie (St Denis – 93)

Les arpenteurs ouvreurs d’espaces

Les arpenteurs ouvreurs d’espaces

« Vivre c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner » (Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974)

Hugues Bazin et Naïm Bornaz, avec la participation de Mohamed Larbes et Wesley Marcheron

Les « traceurs » appartiennent à la tribu des arpenteurs, trois d’entre eux nous ouvrent quelques pentes urbaines inexplorées à travers la technique et la philosophie du « parkour ».

La liberté d’un mouvement sans intention

La qualité de la déambulation naît de son absence de prétention. Il y a une façon de parcourir que l’on appelle « parkour » mais qui n’est pas une expression artistique ou sportive malgré toutes les tentatives de le contraindre à un engagement utilitariste et mercantile. Si c’est un art, il est sans qualité. Ce qui nous détourne de l’essentiel, il le refuse : la sophistication pédante, la prétention petite-bourgeoise à bien faire, à bien finir. Tel un art brut qui se forme à travers les éléments rebelles et grandit dans le biotope des contres-espaces, il assume son inachèvement perpétuel et c’est sans doute pour cela qu’il est un « art total ». Il touche à toutes les dimensions humaines. La liberté même puise dans cette absence d’intention initiale, esthétique ou sociale. Ainsi libéré de toute posture, de toute construction de la réalité, de toute assignation identitaire, le parkour libère le corps et l’esprit qui peuvent se consacrer à la recherche du mouvement juste dans une attention exacerbée aux détails qui nous entourent.

La qualité de la déambulation naît de son absence de prétention. Il y a une façon de parcourir que l’on appelle « parkour » mais qui n’est pas une expression artistique ou sportive malgré toutes les tentatives de le contraindre à un engagement utilitariste et mercantile. Si c’est un art, il est sans qualité. Ce qui nous détourne de l’essentiel, il le refuse : la sophistication pédante, la prétention petite-bourgeoise à bien faire, à bien finir. Tel un art brut qui se forme à travers les éléments rebelles et grandit dans le biotope des contres-espaces, il assume son inachèvement perpétuel et c’est sans doute pour cela qu’il est un « art total ». Il touche à toutes les dimensions humaines. La liberté même puise dans cette absence d’intention initiale, esthétique ou sociale. Ainsi libéré de toute posture, de toute construction de la réalité, de toute assignation identitaire, le parkour libère le corps et l’esprit qui peuvent se consacrer à la recherche du mouvement juste dans une attention exacerbée aux détails qui nous entourent.

Habiter autrement

Alors que le passant habituel n’observe pas son quotidien ou le traverse dans une indifférence polie, ici nous sommes dans une manière d’habiter qui épuise toutes les possibilités d’un lieu sans prendre possession de l’espace. La déambulation ne décrit pas un territoire, elle laisse une trace, une présence que l’œil exercé pourra reconnaître. Le traceur traverse des quartiers en reconstruction ou en déshérence, quadrillés ou en friche, nets ou vagues, rugueux ou lisses, sauvages ou policés ; il les habite sans discrimination par la simple force de cette présence humaine. Si le résident dresse les rues comme autant de frontières invisibles, le traceur y voit autant de chemins possibles d’une autre manière d’habiter la ville.

Notre traversée de la banlieue de Paris nous a emmenés au nord, au sud et à l’ouest, à Saint-Denis, Villejuif et Saint-Cloud, croiser des univers qui ne se croisent jamais. Ce qui nous a fait passer d’une ville à l’autre, puis à l’intérieur de chacune d’une rue à l’autre et d’un quartier à l’autre, ce n’est pas la volonté de se rendre à un endroit, mais la déambulation en elle-même. C’est ainsi que les rencontres improbables sont possibles. Déambuler, c’est mettre un pied devant l’autre et se laisser aller au fil des rues, au gré des intuitions des traceurs (« ça a l’air bien par-là ») et des rencontres architecturales (obstacles) et humaines (gardiens, vigiles et autres résidents nous chassant, mais aussi passants nous observant, nous encourageant ou nous questionnant). Il ne s’agit pas de s’approprier un espace (privé ou public), mais de le traverser, de les traverser tous, de les découvrir, d’en explorer le mobilier urbain et les possibilités qu’ils recèlent.

Le traceur n’a pas de territoire; le monde est son terrain de jeux, comme aimait à le dire David Belle, fondateur de la pratique. Aussi, ce n’est pas à un lieu précis, à un endroit particulier qu’il s’attache, mais à une manière d’être à l’espace. L’absence d’appropriation territoriale rend possible la rencontre : entre un pratiquant de l’espace et l’espace qu’il pratique, entre êtres humains et mobilier urbain, entre les traces d’une conception architecturale, et celles laissées par celui qui la détourne et joue avec.

Plus l’usage d’un espace est chargé d’attentes, moins l’usager est à l’écoute de ce que ses sens lui renvoient de sa rencontre avec l’espace, ou de sa traversée. Il n’est pas attentif à tout ce que l’espace recèle et qu’il ne saurait voir. La rencontre entre usager et espace dans la déambulation n’est possible qu’à condition de ne rien préméditer et de se garder d’attendre quoi que ce soit. Libéré de toute attente, le traceur est ainsi ouvert à toute découverte. On ne fait donc pas que traverser l’espace, mais on l’observe avec attention, on l’interroge. C’est pourquoi le parkour ne connaît pas de frontières. Il n’a que faire des municipalités, des quartiers, des résidences, ainsi que des noms qu’on leur a arbitrairement donnés, car dans toutes ces villes, dans tous ces quartiers, il y a la possibilité d’une rencontre, de mille rencontres. C’est cela qui fait lien entre ces territoires, et qui rend poreuses à notre déambulation les frontières qui les séparent. Et bien que la rencontre puisse advenir partout, elle n’advient jamais deux fois à l’identique. Parce que chaque mur est unique, et que chaque agencement entre les éléments urbains est différent, comme chaque arbre a ses branches et ramifications propres. Il n’y a donc pas de lieux de prédilection pour le parkour ; il s’agit simplement de parcourir la ville à la recherche de nouvelles opportunités.

Le geste juste

C’est sans doute cela une pensée du mouvement. On peut s’attacher au « geste juste ». On est dans ce qu’on fait, dans le mouvement même, il n’y a pas une construction intellectuelle qui mène au geste, mais au contraire, c’est le mouvement qui nous amène à réfléchir à notre manière de vivre d’espace en espace. On pourrait appeler cela une « pensée du corps » ou un « corps pensant » à l’instar d’un art martial. C’est à dire une pensée qui nous permet de relier un « proto mouvement » (gestuelle du quotidien) à un « méta mouvement » (mouvement social). C’est la conscience -à travers cette pratique- d’exprimer cet « état du mouvement » qui, comme une photographie, nous offre un regard sur la société dans un espace-temps donné.

Si d’autres pratiques visent la beauté du geste, ou sa conformité selon un modèle donné, il n’est dans le parkour question que de justesse. Cela ne veut pas dire que le mouvement est facile puisqu’il se confronte à la dureté des matériaux, du sol, des murs, des rambardes. Il s’agit d’apprendre à les apprivoiser : on les sent, on les caresse, on les effleure, on s’égratigne, on se frotte. Aussi, il existe un certain nombre de techniques de base pouvant être mobilisées dans diverses situations, et évitant au traceur que la rencontre avec le mobilier urbain consiste systématiquement en un choc, en une collision.

La créativité naît de cette confrontation : pouvoir faire face par l’ingéniosité aux contrariétés de l’architecture, aux conditions parfois périlleuses des configurations rencontrées. C’est un art de l’adaptation, de l’esquive, du détournement. Au fil des pas et des obstacles, comment trouver la (ou les) réponse(s) appropriée(s) au problème auquel on fait face, problème qu’on s’est d’ailleurs soi-même posé -dans le seul but d’en chercher la solution- ?

Être créatif, c’est d’abord trouver encore et toujours de nouveaux problèmes à résoudre, et ensuite trouver les solutions. Et c’est là que la justesse du geste intervient: un geste figé que l’on reproduit à l’identique en toute situation ne saurait faire face efficacement à la pluralité des obstacles et configurations qu’on rencontre. Il nous faut adapter la technique au caractère unique de chaque situation, ajuster le geste. Et pour trouver la réponse appropriée à une situation donnée, c’est davantage d’efficacité qu’il nous faut nous soucier, plutôt que d’esthétique. Car les murs se moquent de la beauté. Aussi joli soit-il, si le geste n’est pas juste, il sera vain. Il n’empêche que certains y voient une dimension esthétique, comme une danse avec les murs ou un ballet avec les barrières.

Mais si le geste évoque une dimension esthétique, elle n’est dans le parkour qu’incidentielle et en aucun cas intentionnelle. On ne fait pas le geste pour qu’il soit beau, mais pour qu’il soit juste. De notre capacité à mettre le plus parfaitement possible en adéquation nos capacités corporelles avec la configuration particulière à laquelle on a affaire et la technique mobilisée dans ce cadre -de cette justesse trouvée- peut naître l’impression de beau dans les yeux de celui qui observe la scène. Ici, la beauté ne se décrète pas, elle découle de la justesse du geste par rapport à une situation donnée et de la fluidité avec laquelle les mouvements sont combinés entre eux.

L’espace du jeu et le jeu de l’espace

Le parkour est donc une invitation à découvrir l’espace. C’est ce caractère prospectif du mouvement d’un perpétuel apprentissage ludique qui fait de la ville un immense terrain de jeu. La conception technocratique de la ville ne cesse de réduire les espaces à des fonctions. Il y a les terrains de jeux où doivent nécessairement jouer les enfants et les bancs pour les vieux qui les regardent. Il y a les voies où l’on doit circuler et les parkings où l’on doit stationner. Les œuvres publiques que l’on doit admirer et les espaces marchands où l’on doit consommer. La déambulation détourne très vite tous ces lieux de leur attribution, faisant de la ville tout entière un lieu sans attribution, c’est-à-dire une multitude d’endroits où tout devient possible. Alors les enfants -petits ou grands- reprennent soudain le goût de l’exploration libre, oubliant de faire ce qu’on leur dit de faire là où on leur dit de le faire.

C’est un mode d’apprentissage jubilatoire qui comporte sa propre régulation des risques par une maîtrise d’usage de l’espace. Si le mouvement ne connaît pas de direction précise, c’est la confrontation aux formes qui lui donne sa consistance dans ce dialogue entre le corps et les matériaux. C’est une forme en devenir ou en perpétuelle émergence, à chacun de trouver sa forme de mouvement, entre mobilité spatiale, mentale et sociale.

L’architecture fluide de la ville

Le dialogue avec les formes urbaines dévoile la fluidité de leur architecture. C’est exactement le contraire de ce qu’on veut nous faire croire. L’architecture serait constituée de formes rigides, inamovibles, inatteignables, bref, inhumaines. La ville ne serait pas à nous, mais aux mains de techniciens qui nous disent ce qu’est la ville sans la vivre eux-mêmes.

Ce qu’expérimente la déambulation du parkour, c’est exactement le contraire. Elle nous prouve que la ville vit, qu’il existe bien un dialogue avec les matériaux. Certes ils ont une consistance, ils ont une dureté, mais ils ne demandent qu’à se laisser travailler. Déjà par le regard : les murs n’appartiennent-ils pas à ceux qui les regardent ? C’est alors que les murs ne sont plus des barrières, mais des échanges. Les formes ne séparent pas, elles réunissent, elles donnent sens. C’est justement la densité et la diversité des liens que mesure l’intelligence sociale. C’est peut-être cela une architecture fluide, quelque chose qui nous rend un peu plus intelligent collectivement et déconstruit les stéréotypes. Par ces interstices, ces rebords, ces anfractuosités, c’est un autre rapport aux formes qui est envisagé, c’est une autre ville qui se construit. Les nouveaux arpenteurs inventent la ville en la mesurant.

Téléchargement de l’article avec photos ici.

Parkour-parks ou parkour : il faut choisir

« Entre la nature et nous, que dis-je ? entre nous et notre propre conscience, un voile s’interpose, voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l’artiste et le poète », Henri Bergson, Le Rire.

Introduction

Face à l’hostilité exprimée par une partie des pratiquants du parkour devant l’inauguration, il y a peu, du premier parkour-park de France, les promoteurs et défenseurs de ce lieu invoquent la liberté individuelle: il faudrait laisser chacun libre de pratiquer là où bon lui semble, personne n’obligeant les pratiquants à venir s’entraîner sur cette nouvelle « aire de parkour » (1).

Le problème est qu’il ne s’agit pas là d’un simple débat d’opinions relevant de positionnements personnels sans autre incidence sur la pratique; ce qui est en question, c’est le sens même de la pratique, sa définition, son essence, et ce qui est en jeu, son devenir et la qualité de sa transmission. C’est tout du moins ce que je vais tenter de montrer ici.

En effet, pour justifier toute nouveauté dans le parkour, comme les pakour-parks, on cherche systématiquement à modifier, corriger, ou compléter la définition originelle que David Belle en a donnée, laquelle est pourtant très claire. J’analyserai d’abord les enjeux de ces redéfinitions dont le parkour fait constamment l’objet. Derrière ces tentatives de redéfinition se cache en fait une certaine conception du parkour, qui voudrait en faire un sport alors que la définition de David Belle invite selon moi à le concevoir plutôt comme un art. Je tenterai donc de montrer dans un second temps en quoi le parkour est un art, et en quoi cela interdit toute construction de parkour-park. Enfin, je tâcherai d’analyser les conséquences qu’auraient le consentement des pratiquants du parkour à utiliser des parkour-parks. J’invite ainsi chacun à prendre la mesure de ses propres positionnements et pratiques. La question des parkour-parks n’est pas une question secondaire ou inutile, elle révèle au contraire les tensions qui animent aujourd’hui la communauté du parkour.

1) Essence et obsolescence: le parkour est-il dépassé?

Le parkour est né il y a une vingtaine d’années à Lisses, en banlieue parisienne, fondé par David Belle, inspiré par son père, Raymond Belle. Le mot « parkour », dérivé de « parcours », désigne en réalité deux choses bien distinctes: premièrement, un moyen de locomotion basé sur le principe d’efficience et ne faisant usage que du corps humain ainsi que des structures et objets se trouvant sur sa route (finalité de la pratique); deuxièmement, une méthode d’entraînement, incluant des exercices techniques, physiques, et mentaux destinés à rendre possible l’usage de ce moyen de locomotion (moyen pour atteindre cette finalité). Ces deux dimensions sont évidemment intrinsèquement liées puisque l’une est la condition rendant possible l’autre. Aussi sont-elles désignées par le même vocable: parkour. L’efficience, maître mot du parkour, se définit comme l’optimisation des moyens mis en oeuvre pour parvenir à un résultat; autrement dit, c’est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d’effort, de dépense. Ce concept combine plusieurs dimensions : vitesse, sécurité, économie d’énergie, capacité d’adaptation, fluidité.

Il y a 8 ans déjà, lorsque je découvris le parkour et commençai à le pratiquer, d’interminables débats occupaient les pages du forum du site Parkour.NET pour savoir si, oui ou non, les acrobaties faisaient -ou pouvaient faire- partie du parkour(2). Il y en avait certes qui, nouveaux venus, posaient la question simplement pour savoir à quoi s’en tenir. Mais il y avait à côté de cela une grande majorité de gens qui n’en débattaient que pour justifier a posteriori la présence d’acrobaties dans la vidéo qu’ils venaient de poster sur le forum, et qu’eux-mêmes avaient décrite comme étant une vidéo de parkour. On avait donc déjà à faire à une tentative de redéfinition du parkour : il semblait qu’il faille à tout prix l’enrichir de nouvelles choses, comme si la définition donnée par David Belle n’était pas suffisamment riche par elle-même, comme s’il lui manquait quelque chose.