L’éducation populaire réinterrogée par la recherche-action dans un travail de la culture

Où et comment s’incarne le projet émancipateur et transformateur ? Qui sont les acteurs populaires de ces mouvements ? Quels sont les dispositifs et les outils de ce processus ? Pourquoi ces acteurs ne se revendiquent pas nécessairement de l’héritage de l’éducation populaire, voire contestent cette notion ?

Une praxis sociale

Une transformation de la société ne peut se concevoir sans une émancipation individuelle et collective et réciproquement, des personnes autonomes ne peuvent s’affirmer comme minorité active sans un mouvement de transformation sociale qui les qualifie comme acteurs historiques.

Le projet de l’éducation populaire s’est renouvelé dans les luttes sociales du Front Populaire de 1936, puis la culture du maquis, de la désobéissance, de l’utopie combattante des années quarante d’où sont provenus les cadres émancipateurs de la France d’après-guerre à l’instar de Joffre Dumazedier[1] l’un des fondateurs de Peuple et Culture. Sur ce terreau s’expérimenta la pratique de « l’entraînement mental[2] » comme formation intellectuelle pratique des cadres militants de la vie associative, coopérative et syndicale s’inscrivant dans la tradition de Condorcet d’une éducation tout au long de la vie ou « l’art de s’instruire soi-même ».

Cette dynamique relève d’une « praxis sociale », selon laquelle la conscience de sa pratique d’acteur est inséparable d’une analyse critique des rapports sociaux. Il n’y aurait pas d’articulation entre émancipation et transformation si ne s’exerçait pas cette conscientisation qui est une autre manière de nommer un « travail de la culture ».

Quelle est l’importance de ce travail de la culture[3] ? Il se décrit déjà par la capacité de rassembler les éléments de la culture au quotidien[4] comme premières ressources mobilisables et structuration de résistance, notamment pour les personnes sans capital économique. La seconde dimension est une transmission en situation par autoformation réciproque et intergénérationnelle permettant de se réapproprier collectivement un savoir pragmatique en croisement avec d’autres savoirs (professionnels, scientifiques). Il se poursuit enfin par une symbolisation susceptible, notamment à travers l’art et la science, de permettre à ce processus d’être diffusé et assimilable par tous comme point de référence au-delà des langues et des cultures particulières.

Mais, dès les années soixante-dix ce processus commence à se dissoudre avec la notion même de culture vidant de sa substance le projet de l’éducation populaire qui se maintient plus que par ses institutions et ses activités professionnelles sectorielles suppléant à la crise de l’État social.

Pour réarticuler aujourd’hui émancipation et transformation par un travail de la culture, il nous faudrait dégager une nouvelle pensée politique de la culture à travers une analyse critique. C’est là où la démarche de recherche-action prend toute sa place.

Symptomatique de cette désarticulation, l’apologie de l’émancipation individuelle sans transformation de la société consacre la prédominance de l’idéologie néolibérale entrepreneuriale renvoyant l’individu à sa seule responsabilité, le précaire à sa solitude et les sciences sociales aux oubliettes. L’ubérisation de la société et la dérégulation sauvage n’en sont que les derniers avatars économiques.

Et inversement, la transformation sans l’émancipation sous l’argument de dépasser les blocages sociétaux confirme la prise de pouvoir technicienne d’opérateurs agissant du haut vers le bas et s’érigeant en nouvelle oligarchie derrière un vernis démocratique. Il est d’autant plus compliqué de cerner ce rapport de classe/castes qu’il se pare du discours de la « créativité » délégitimant celle émanant des couches populaires, enfumant les esprits d’une nova langue gorgée d’accents progressistes, chantre des nouvelles technologies et de la mondialisation, raflant les symboles révolutionnaires[5] pour mieux les dépouiller de leurs forces subversives.

Autre indicateur, le discours de la « participation » et du « pouvoir d’agir » (ou « empowerment ») convoqué dans toutes les strates de décision sous des inflexions « éducation populaire » cache mal une injonction paradoxale. De fait, la participation comprise comme modalité de gouvernance n’est pas là pour restaurer le lien entre émancipation et transformation, mais au contraire vérifier qu’il ne puisse pas s’établir en contre-pouvoir. Les promoteurs de la participation, surtout s’ils sont de bonne volonté, deviennent les meilleurs supports d’une aliénation vérifiant l’axiome que toute domination ne peut s’établir sans le consentement des dominés. On peut tout autant se poser la question si la thématique au goût du jour d’une « science participative » peut infléchir cette logique[6].

Autre indicateur, le discours de la « participation » et du « pouvoir d’agir » (ou « empowerment ») convoqué dans toutes les strates de décision sous des inflexions « éducation populaire » cache mal une injonction paradoxale. De fait, la participation comprise comme modalité de gouvernance n’est pas là pour restaurer le lien entre émancipation et transformation, mais au contraire vérifier qu’il ne puisse pas s’établir en contre-pouvoir. Les promoteurs de la participation, surtout s’ils sont de bonne volonté, deviennent les meilleurs supports d’une aliénation vérifiant l’axiome que toute domination ne peut s’établir sans le consentement des dominés. On peut tout autant se poser la question si la thématique au goût du jour d’une « science participative » peut infléchir cette logique[6].

C’est bien au cœur de ce jeu que se situe l’enjeu à la fois humain et politique dans la possibilité d’émettre une analyse critique des mutations et produire de nouvelles connaissances ; de se constituer comme acteur et minorités actives orientant les choix de société, notamment par la reprise d’un récit collectif comme ressource ; d’apporter des éléments éthiques et méthodologiques d’une contre-expertise quant aux mécanismes de transition.

Désarticulation des années quatre-vingt

Le développement exponentiel de la société de consommation consacre la marchandisation généralisée du mode de vie, dépassant la sphère du travail pour occuper le champ du temps « libre ». C’est justement dans cet espace que l’éducation populaire des années soixante pensait porter son projet émancipatoire, espace dorénavant saturé par un capitalisme cognitif exploitant la matière existentielle au-delà de la simple force de travail. Ou plus précisément, c’est l’ensemble de la société civile qui est converti aux normes de l’entreprise s’imposant comme seul horizon acceptable et pensable.

Quelles sont les raisons pour lesquelles la culture n’a pas pu jouer ici son rôle politique ? Relevons trois facteurs principaux.

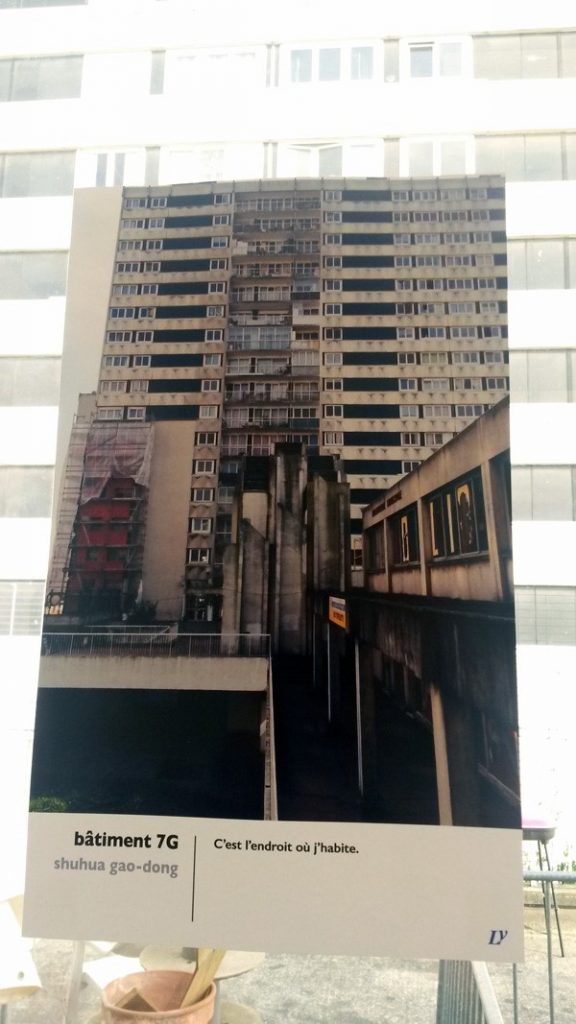

Constatons la perte d’autonomie des quartiers populaires qui s’inscrivaient dans un rapport de luttes sociales ne séparant le cadre de vie de celui du travail à l’instar des « banlieues rouges », des régies de quartier, des mouvements pour les droits des minorités revendiquant une citoyenneté culturelle, des fêtes populaires autogérées comme les concerts « Rock Against Police ». C’était il y a 35 ans, l’organisation autonome des quartiers… A partir de ces concerts gratuits et auto-organisés, l’idée est « de brancher des gens qui vivent dans la même merde, qui partagent les mêmes besoins, les mêmes envies », de créer des occasions de rencontres et de circulations à l’intérieur des cités, mais aussi entre différentes banlieues. Dans une conjoncture particulièrement tendue, face aux meurtres, au racisme et à l’occupation policière, l’enjeu est de se réapproprier « le territoire social » de la cité. Et donc, pour les « jeunes immigrés et prolétaires de banlieue », cible et bouc-émissaire principaux de l’idéologie sécuritaire, de s’affirmer et de prendre la parole de façon autonome, en dehors des cadres et des discours établis. A travers la recherche d’un imaginaire et d’une identité collective propres, il s’agit très concrètement d’arracher une possibilité d’existence, d’affirmer ses besoins et ses aspirations à une autre vie. Ces organisations solidaires dessinaient une géographie territoriale de leurs propres ressources susceptibles de constituer autant de pôles de résistance, notamment à travers un tissu associatif fort et autonome.

Constatons la perte d’autonomie des quartiers populaires qui s’inscrivaient dans un rapport de luttes sociales ne séparant le cadre de vie de celui du travail à l’instar des « banlieues rouges », des régies de quartier, des mouvements pour les droits des minorités revendiquant une citoyenneté culturelle, des fêtes populaires autogérées comme les concerts « Rock Against Police ». C’était il y a 35 ans, l’organisation autonome des quartiers… A partir de ces concerts gratuits et auto-organisés, l’idée est « de brancher des gens qui vivent dans la même merde, qui partagent les mêmes besoins, les mêmes envies », de créer des occasions de rencontres et de circulations à l’intérieur des cités, mais aussi entre différentes banlieues. Dans une conjoncture particulièrement tendue, face aux meurtres, au racisme et à l’occupation policière, l’enjeu est de se réapproprier « le territoire social » de la cité. Et donc, pour les « jeunes immigrés et prolétaires de banlieue », cible et bouc-émissaire principaux de l’idéologie sécuritaire, de s’affirmer et de prendre la parole de façon autonome, en dehors des cadres et des discours établis. A travers la recherche d’un imaginaire et d’une identité collective propres, il s’agit très concrètement d’arracher une possibilité d’existence, d’affirmer ses besoins et ses aspirations à une autre vie. Ces organisations solidaires dessinaient une géographie territoriale de leurs propres ressources susceptibles de constituer autant de pôles de résistance, notamment à travers un tissu associatif fort et autonome.

L’ « affaire Théo » à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois le 2 février 2017[7], au-delà du grave préjudice physique et moral a soulevé autant l’indignation parce qu’elle synthétisait la désagrégation sociale et culturelle renforcée par une ségrégation territoriale et raciale de ces dernières décennies. Une quarantaine d’années plus tôt c’était une cité ouvrière dont les luttes dans l’industrie automobile servaient d’exemple [8]. Les quartiers populaires ont toujours été en lutte. Ce qui rend aujourd’hui le caractère répressif intolérable, c’est la déconstruction des organisations autonomes de résistance sans accorder aux révoltes émeutières le statut de luttes sociales[9].

La déperdition d’un travail de la culture s’est également opérée sous le double mouvement d’une mondialisation et d’une localisation de la culture lui enlevant son caractère processuel (ressources, transmission, symbolisation) pour la naturaliser comme objet : objet marchand standardisé d’une industrie culturelle et objet identitaire assigné à une forme ethnique ou territoriale. La montée des fondamentalistes est un marqueur politique de cette double emprise qui n’offre plus de prise autrement que dans une construction de la réalité de l’ordre de la croyance. Les nouvelles technologies n’offrent pas plus la raison d’une défense démocratique. En nous servant de béquille intellectuelle, elles atrophient l’exercice critique de vérification des faits dans la profusion du mensonge (Hoax, troll, fake news, canulars) au profit de groupes affinitaires confortant les obscurantismes et les conspirationnismes.

Enfin, à partir des années soixante-dix et surtout à partir de l’extension de l’industrie culturelle dans les années quatre-vingt, la professionnalisation de ce travail de la culture conduit à la production d’une surcouche appelée « le culturel » constituer par ceux qui vivent de la médiation et de la diffusion culturelle. L’éducation populaire n’échappe à pas à cette professionnalisation et sectorisation des processus de solidarité, d’émancipation et de transformation. Tandis que les métiers traditionnels d’accompagnement du travail social sont en crise et s’inscrivent de plus en plus dans une logique de contrôle, de nouvelles professions apparaissent telle que l’animateur socioculturel, l’agent développement local ou le médiateur social et culturel. La marchandisation du secteur de la formation permanente change les cadres de l’éducation populaire en prestataires de services en direction des couches intermédiaires du secteur socioculturel sans toucher les populations qui souffrent le plus.

Cette couche technicienne et son idéologie techniciste, de l’ingénierie de projet au « design social », censée améliorer les conditions de vie à tendance à fétichiser l’outil d’intervention qui devient une finalité en soi plutôt que de s’appuyer sur les processus d’émancipation et de transformation.

Se réapproprier les espaces d’un travail de la culture

Si les décennies 1980-2000 conduisent à une forte désagrégation des formes de résistance dans et en dehors de la sphère du travail, où peut s’exercer de nouveau un travail de la culture ? Les acteurs de chaque époque sont pris dans les contradictions des relations de pouvoir où chacun s’affaire à la reproduction des structures et à leur subversion. Il est donc toujours possible de recréer ou investir des espaces pour que la société soit pensable autrement. C’est ainsi que l’occupation d’espaces délaissés se propage à partir des années 2000.

Le système hégémonique de l’économie néolibérale crée les conditions de sa propre faiblesse. La société postindustrielle de la mondialisation, du productivisme, de l’interconnexion et de l’hyper vitesse a laissé des pans entiers de la société en friche, notamment les anciennes zones industrielles, les quartiers populaires, les territoires ruraux et les villes de moyenne importance en dehors des grands pôles régionaux qui se présentent comme « créatifs, fluides et flexibles » à l’image du profil des employés subordonnés à cette économie.

Si le phénomène de zones d’abandon n’est pas nouveau dans les périodes de mutation, celui-ci est d’ampleur inégalée. Nous pourrions alors concevoir que dans les zones reléguées, voire dévastées, s’opèrent des reconfigurations à l’instar des tiers paysages[10] » dont la déprise de l’activité humaine favorise un nouvel équilibre écosystémique. Si le monde policé tenter à comparer les zones en friche à des contrées sauvages délabrées nous pourrions répondre que le côté sauvage est plutôt du côté du monde financier dérégulé et qu’au contraire peut-être que dans c’est tiers espace pourrait s’instaurer une créativité non marchandisée ? Il n’en demeure pas moins que ces indicateurs d’une transition ravivent les tensions politiques et que cette géographie sociale des territoires délaissés et des populations invisibilisées alimente des idéologies réactionnaires, néolibérales ou transformatrices suivant justement le rôle attribué à la culture.

Dans sa forme réactionnaire est évoquée une « France périphérique » en opposition aux centres urbains mondialisés. C’est une essentialisation culturelle des territoires délaissés selon des critères identitaires. Ce serait la France d’en bas qui voterait Front National et serait confrontée à l’insécurité culturelle. Le géographe Christophe Guilluy[11] a rendu célèbre cette thèse qui alimente un néoconservatisme xénophobe et nationaliste.

Dans sa forme néolibérale, ces espaces font l’objet de convoitise. Sous le couvert d’une « reconquête des territoires » ou de « l’attractivité des territoires », des bataillons d’artistes, d’architectes et autres consultants sont convoqués pour justifier cette conception de l’aménagement. Ici la notion de créativité est détournée non pour soutenir une autonomisation des plus défavorisés, mais pour servir les intérêts de catégories socioprofessionnelles intermédiaires qui maîtrisent les clés de langage et apparaissent comme légitimes en matière de développement.

Idéologies réactionnaires et néolibérales se recoupent dans une vision culturaliste rigidifiant toute articulation entre émancipation et transformation. Peut-on imaginer une troisième configuration où puisse se loger dans ces tiers espaces un véritable travail de la culture réinterrogeant le projet d’une éducation populaire ?

Face au resserrement d’une politique économique contrainte par des logiques gestionnaires et techniciennes où l’humain n’est qu’une variable d’ajustement, où l’ensemble de la société civile est converti aux normes de l’entreprise et que toutes les dimensions existentielles sont marchandisées, est-ce que d’autres formes d’entreprise peuvent se déployer dans des « contre-espaces » comme les soutiennent les ZAD et autres zones autonomes ?

Face au resserrement d’une politique économique contrainte par des logiques gestionnaires et techniciennes où l’humain n’est qu’une variable d’ajustement, où l’ensemble de la société civile est converti aux normes de l’entreprise et que toutes les dimensions existentielles sont marchandisées, est-ce que d’autres formes d’entreprise peuvent se déployer dans des « contre-espaces » comme les soutiennent les ZAD et autres zones autonomes ?

Une respatialisation qui mise sur une créativité non productiviste, une créativité populaire revient à revendiquer et assumer un « art du bricolage » comme culture de résistance et d’autoformation réciproque[12]. Elle se caractérise par la capacité de prendre en compte des situations aléatoires contribuant à une culture de l’incertitude facilitant la revalorisation par le détournement des situations déclassées ou reléguées.

Cette architecture fluide selon une maîtrise d’usage des espaces se construit dans la confrontation avec les matériaux bruts à disposition ou à proximité. Elle contribue à une économie populaire[13] basée sur les ressources endogènes du territoire et une économie du commun[14] impliquant une autre manière de faire collectif. Le principe de processus est préféré à celui de « projet » dans une approche intuitive et réflexive. Sans exclure toute forme de professionnalisation, celle-ci emprunte des chemins braconniers où est valorisée sa propre façon d’organiser, de classer, de hiérarchiser ses modes de validation et de jugement, distincts de ceux de l’institution, de l’entreprise ou de l’école académique.

Ainsi les tiers espaces favorisent des formes hybrides d’une autre créativité. Relevons quelques exemples :

- En Limousin s’organise un cycle sur le travail animé par l’association Medication Time et le concourt de Peuple et Culture, espace d’autoformation où l’on met en résonance, en débat, ses vécus du travail et ses recherches.

- En région parisienne, le collectif Rues Marchandes travaille dans les espaces informels d’une économie populaire et organise des ateliers pour l’écriture d’un guide culturel des droits des récupérateurs vendeurs.

- Le réseau tiers Lieu Nomade organise avec le labo social des lieux temporaires de croisement sur la question des tiers espaces et du territoire.

- La ManuFabrik, notamment les activités de l’AmorçÂge ouvrent avec les acteurs du quartier populaire de l’Ariane à Nice l’espace de l’Utopie qui se décline sur le quartier en contre-espace les jours de marché, tiers-paysage de jardins partagés, locaux d’un tiers-lieu permanent, etc.

- À Grenoble la Chimère Citoyenne a ouvert un espace de partage inédit, justement parce que c’est « un lieu qui ne propose rien, pour que tout soit possible », une des caractéristiques communes à toutes ces expériences.

- Les squats comme celui du Clos Sauvage en banlieue de Paris sont des architectures écologiques qui questionnent le mode d’habitat et d’aménagement du territoire renvoyant à des modes de vies individualistes qui multiplient les dépenses matérielles selon un monde dominé par le chiffre et la pensée rationnelle.

- Une démarche en pédagogie sociale portée par l’association Intermèdes expérimente dans les bidonvilles Rroms de nouvelles façons de vivre et travailler et éduquer ensemble hors institution, développant les potentiels de création et d’expression des enfants selon les principes d’inconditionnalité de l’accueil et de recherche de l’autonomie.

- Les Parcours Numériques dans les Pays de la Loire proposent des croisements recherche-action autour de la culture numérique et l’éducation populaire, rejoignant l’expérience de fablabs quand ils prennent le sens d’autofabrication collective.

- Des bricoleurs artistes se rebellent contrent les circuits de diffusion et de classification, retrouvent leurs « publics » dans une expérience en ateliers pour « faire des trucs ».

- Le « mouvement des places » et le maillage en réseau de Nuit Debout en résonance avec les mouvements sociaux de mai 2016 sur la loi travail se perpétuent et s’infiltrent sous des espaces multiformes qui interrogent les modes d’organisation et de gouvernance entre horizontalité et verticalité.

À la vue de cette présentation, la question se pose si la notion de tiers espaces couvre une simple juxtaposition d’expériences artificiellement regroupée par une construction sociologique et idéologique ou si elles participent d’une approche de la complexité susceptible de comprendre les conditions d’une transition.

La diversité des parcours et des contextes de formation et leur éparpillement sur les territoires conduiraient à les considérer plutôt comme des îlots séparés. Ces expériences entrent difficilement sous des labels, passant et pour cause, sous les radars des observatoires institutionnels.

On peut y voir au contraire une concordance puisque ces situations au rez-de-chaussée des villes et des campagnes constituent la plus petite unité de l’échelle du commun à partir de laquelle s’élabore une commune politique.

Parce que ces situations n’émanent pas d’une volonté descendante, mais opèrent par processus émergeant, elles nous poussent à chercher s’il n’existe pas une trame sous-jacente qui ramifie ces îlots en archipel dans un autre rapport au développement et aux territoires, dans la constitution de minorités actives, dans l’autoformation de compétences collectives et dans un travail réflexif.

Un autre enjeu est celui d’un récit collectif où les acteurs de ces espaces ne se revendiquent généralement pas de l’histoire de l’éducation populaire[15] ou d’autres traditions militantes. S’il y a un récit des luttes, il est en train de s’écrire confirmant que nous sommes dans un travail de la culture permettant d’articuler processus d’émancipation et de transformations sociales où chacun peut se définir comme acteur social et producteur de connaissance dans la capacité à travailler sur sa propre expérience.

Il ne s’agit pas de provoquer une nouvelle labellisation sous le prétexte de chercher une unification entre ces différentes expériences. Ce serait contribuer à la reproduction d’un rapport de domination, où nous avons vu comme combien il était facile d’instrumentaliser le rôle de la culture et détourner des notions d’innovation sociale. Nous avons notamment remarqué que les labels de « nouveautés et d’innovation » conduisent à transformer un processus en produit marchand dans un rapport docile au travail sous le couvert des nouvelles technologies, du coworking, des start-up et autres incubateurs de projets.

Mais rien n’empêche de défendre une autre conception de l’innovation sociale qui n’a pas obligatoirement un lien avec ces « nouveautés », mais cherche selon un principe de créativité populaire à répondre directement et durablement par des services aux populations qui en ont plus besoin en partant de ses propres ressources et capacités de mobilisation. Les tiers espaces seraient symptomatiques de cette recomposition d’un art de faire et d’être.

Réhabiliter la fonction des sciences sociales par la recherche-action

La recherche-action peut être une manière de répondre à ce paradoxe d’établir des correspondances sans imposer une unification, de reconnaître, valider et valoriser ces espaces tout en se refusant à une modélisation conduisant à une labellisation. Il s’agit donc moins de reproduire des dispositifs que d’établir des référentiels par une praxis des espaces, cette science des pratiques amenant à une analyse critique des rapports de production et de pouvoir.

La recherche-action vise à privilégier ce caractère processuel de la création dans des espaces du commun où se croise une diversité dans des dispositifs d’ateliers et d’autoformation, dans une manière de se confronter aux situations redistribuant les rôles socioprofessionnels.

À travers la rencontre de ces « espaces intermédiaires de l’existence »[16] et des acteurs qui les portent, s’est structuré pour nous de manière intuitive et non instituée une démarche de recherche-action depuis le début des années 2000 qui pris la forme d’un réseau appelé « espaces populaires de création culturelle »[17] puis d’un « Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action ».

Le statut d’« acteurs-chercheurs » caractérise une posture existentielle éthique qui n’est pas directement reliée à un statut professionnel et permet d’autant mieux de questionner ces statuts dans leur cœur de métier. Cela évite la prise de pouvoir d’un savoir sur un autre au profit d’un croisement des savoirs entre l’apport des métiers, de l’expérience pragmatique et de l’outillage conceptuel.

C’est en cela que la recherche-action permet d’ouvrir un imaginaire instituant et favoriser l’émergence de contre-espaces qui se caractérisent par la possibilité à la fois d’imaginer une autre manière de faire société tout en développant des compétences en matière de contre-expertise. Peut s’y réinventer des stratégies émancipatrices, formatrices, transformatrices, subversives constituant autant d’inscriptions des luttes dans le champ social.

C’est en cela que la recherche-action permet d’ouvrir un imaginaire instituant et favoriser l’émergence de contre-espaces qui se caractérisent par la possibilité à la fois d’imaginer une autre manière de faire société tout en développant des compétences en matière de contre-expertise. Peut s’y réinventer des stratégies émancipatrices, formatrices, transformatrices, subversives constituant autant d’inscriptions des luttes dans le champ social.

La recherche-action en tant que science transdisciplinaire voir « indisciplinée » permet d’aborder un travail sur la complexité en favorisant des mises en relation inédite. Effectivement, les disciplines propres au savoir académique ont leur « forme épistémique » qui les porte vers une certaine vision du monde. En décryptant les modes de production de connaissance, on comprend comment les stratégies de savoir se rapportent aux idéologies qui s’expriment dans la manière d’organiser la connaissance. Cela permet d’analyser une certaine perte d’influence des sciences sociales sur l’éclairage des mouvements de transformation, quand elles ne sont pas explicitement assimilées au pouvoir dominant.

La recherche-action rappelle une des fonctions originelles des sciences de la société quand elle renoue avec la tradition d’un engagement où les chercheurs n’éludent pas leur responsabilité d’acteur en matière de changement et ne manquent pas de nous rendre visibles les enjeux d’une implication en faveur de la justice sociale, de l’égalité et de la démocratie. On peut dans ce sens considérer le dispositif en labo social comme la possibilité de la société civile de travailler sur elle-même : partir des processus plutôt que des dispositifs ; légitimer la posture de l’acteur-chercheur ; valider de nouveaux référentiels qui permettent une diffusion et une réappropriation de la connaissance dans un travail critique ; accompagner des expérimentations pour qu’elles ne restent pas seulement expérimentales et s’inscrivent de droit dans une maîtrise d’ouvrage d’un développement territorial.

Nous pouvons alors poser ce que seraient quelques-uns des référentiels des tiers espaces d’une transition :

Ce sont des espaces transfrontaliers de croisement où peut s’exprimer et se confronter une diversité, où peut être validé un savoir pragmatique, avec des parcours d’expériences hétérogènes permettant aux personnes d’élaborer une contre-expertise.

Ce sont des espaces hybrides dans le sens où il permet à chacun d’interroger son cœur de métier, sa posture socioprofessionnelle en faisant un « pas de côté », mélanger des compétences et des expériences dans le sens d’une intelligence collective ;

Ce sont des espaces de réflexivité et d’autoformation amenant chacun à s’interroger sur sa pratique et à comprendre en quoi la connaissance produite à partir de ses propres matériaux expérientiels alimente un processus de transformation individuelle et sociale ;

Ce sont des espaces écosystémiques d’interdépendance et de régulation entre des formes d’activités socio-économiques permettant de répondre aux besoins vitaux tout en expérimentant une autre manière de faire société.

Hugues Bazin, conférence dans le cycle « comprendre ce qui nous arrive » organisé par Peuple et Culture, Paris, 7 avril 2014.

[1] Pierre Bitoun, Les hommes Uriage, Paris : La Découverte, 1988.

[2] Isabelle Lévy, Dominique Païni, Pratique de l’entraînement mental, Peuple et Culture, 1979.

[3] Hugues Bazin, Les conditions-pour-une-pensee-politique-de-la-culture, rapport pour la fédération des Centres Sociaux et Culturels de Gironde, 2013

[4] Dans les tactiques du quotidien, on retrouve chez Michel de Certeau cette approche souple et heuristique en termes d’articulations, d’emplois et de réemplois de contenus et de faires. Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1. : Arts de faire et 2. : Habiter, cuisiner, Paris : Gallimard, 1980.

[5] Alors que l’idéal révolutionnaire s’était structuré dans la conscience de classe, notamment dans l’opposition droite / gauche, aujourd’hui c’est l’effacement de ce rapport qui es présenté comme « révolutionnaire » à l’instar du titre du livre d’Emmanuel Macron « Révolutions ».

[6] Laetitia Delhon, « La science participative peut-elle réenchanter la démocratie ? », TSA no 82, 2017, pp. 10-12.

[7] Le 2 février, dans la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Théo L., 22 ans, est gravement blessé, violé par une matraque télescopique d’un policier.

[8] Les luttes sociales portaient autant sur le travail que sur le logement, les lois discriminatoires d’expulsion, les actes racistes. Les grèves sont l’occasion de libérer une parole muselée. Les quartiers populaires trouvent une certaine autonomie dans cette articulation entre luttes professionnelles et luttes des minorités.

[9] Hugues Bazin, Police des banlieues, contremaitre du néo capitalisme, www.recherche-action.fr, 2017

[10] Gilles Clément, Manifeste du tiers paysage,, 2004

[11] Christophe Guilluy, La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires, Paris : Flammarion, 2014

[12] Hugues Bazin, Contre-espaces d’une économie créative et populaire, recherche-action.fr, 2017

[13] L’économie populaire désigne l’ensemble des activités économiques et des pratiques sociales développées par les groupes populaires en vue de garantir, par l’utilisation de leur propre force de travail et des ressources disponibles, la satisfaction des besoins de base, matériels autant qu’immatériels.

[14] Ensemble des activités ne relevant ni du secteur public ni du secteur privé à but lucratif, et qui œuvrent à l’intérêt général. Un bien commun répond à des critères de de non-exclusion et de non-rivalité. : on ne peut exclure personne de son usage, et l’usage par un individu n’empêche pas celui d’un autre. Cela ouvre des droits : accès aux connaissances, droit culturel, droit à un environnement sain, droit aux ressources naturelles équitablement partagées, droit au patrimoine commun de l’humanité.

[15] Hugues Bazin, « Les enfants non reconnus de l’éducation populaire », revue Agora débats/jeunesses n° 44, L’Harmattan, 2007, pp.46-61.

[16] Hugues Bazin, « Les espaces intermédiaires de l’existence », revue Arpentages No 9, Scènes Obliques éditions, 2012, pp.33-45.

[17] Hugues Bazin, Espaces populaires de création culturelle : enjeux d’une recherche- action situationnelle, Éditions de l’INJEP, 2006, 91p, (Collection « Jeunesse/Éducation/Territoires : cahiers de l’action »).

| Catégorie: | Developpement Culturel et Education populaire |

| Date: | 16 mai 2017 |